トップページ > 教育委員会トップ > 広報・広聴 > 広報 > 教職員向け広報紙「県教委だより」 > 県教委だより第745号(令和7年3月21日発行)

ここから本文です。

ページ番号:265436

掲載日:2026年2月10日

県教委だより第745号(令和7年3月21日発行)

目次

1. 未来の産業人材育成事業~専門高校×企業等の特色ある実践~(高校教育指導課)

2. 県立高校グローバル教育総合推進事業「県立高校グローバルリーダー育成プロジェクト」について(高校教育指導課)

3. 「第73回埼玉県美術展覧会(県展)」の作品募集について(生涯学習推進課)

4. 「芸術文化ふれあい事業」の活用について(生涯学習推進課)

5. 「SDGsの実現に向けた教育推進事業」について(義務教育指導課)

6. 令和6年度第59回全国高等学校体育連盟研究大会(埼玉県開催)について(保健体育課)

7. 高等学校における修学支援制度について(財務課)

8. 企画展「メキシコへのまなざし」(埼玉県立近代美術館)

9. 年度替わりの体調に注意しましょう(福利課)

10. 退職会員互助制度の御案内((一財)埼玉県教職員互助会(福利課内))

11. 県教育委員会SNS公式アカウントについて

12. 読者アンケートについて

未来の職業人材育成事業~専門高校×企業等の特色ある実践~(高校教育指導課)

本事業は、地域の企業・商店街や研究機関等と連携した実践的な職業教育を行うことで、生徒の専門的な知識や技術の習得を支援するとともに、それらを生かした商品開発等に取り組む活動を通して、地域の産業を支える人材の育成を図ることを目的に、専門高校と総合学科高校で実施しているものです。

令和6年度の推進校32校の取組の中から、特色のある実践事例を紹介します。

「タマシャモプロジェクト」(川越総合高校)

川越総合高校では、「彩の国地鶏タマシャモの普及活動」と「川総たまごと地元企業のコラボ」をテーマに活動しています。埼玉県の地鶏である「タマシャモ」を全国的に有名にすることを目標に、卵から育成し、食味の研究を行いました。飼料に、狭山工業高校が開発した「狭紅茶」の茶殻を配合し、育成状況を研究することで、肥育技術が向上し、付加価値をつけた「タマシャモカレー」を企業と協働し開発することができました。令和6年度には新しく「甘口」を追加し、県庁オープンデーや地域のイベントで販売するなど、普及活動にも力を入れてきました。

|

|

|

| 飼育農家による講義 | 食味検査 | タマシャモカレー甘口・中辛 |

「ものづくりの興味・発見・探究 ~課外授業から学んだこと~」(川越工業高校)

川越工業高校では、1年次に、スピーカー製作などを通じて、モノづくりの基礎を学びます。3年次の課題研究は、実際に人が乗れる電車や電気自動車を製作し、マイコンプログラミングによる動作制御行い、より快適な乗り心地とするための研究をしました。また、資格取得やコンテストにも力を入れており、ものづくりコンテスト電気工事部門では関東大会に出場、資格取得では、第1種電気工事士に合格するなど、チャレンジ精神を養うことができました。

|

|

|

| スピーカー製作実習 | 電気工事コンテスト | 人が乗れる電車の製作 |

「地域の企業と連携した商品開発」(深谷商業高校)

深谷商業高校では、「商品開発と流通」の授業において、地域企業と連携した商品開発を行いました。令和6年度は7社と連携し、オリジナルのケーキやピザを開発、店内のメニュー表も作成し実際に販売しました。

シノン洋菓子店と連携して開発した商品は、ハロウィンをモチーフにしたかぼちゃのシュークリームです。季節の野菜であるカボチャを使用し、栄養素に配慮するだけではなく、食感やデザインにもこだわりました。自分たちでテーマやターゲットを考え、多くのお客様に喜んでもらえるよう試行錯誤し、開発した商品をお届けできるようにしました。

|

|

|

| 企業と連携した商品開発 | 開発した商品の販売 | 開発商品を文化祭で販売 |

上記3校のほか、推進校の取組を動画で紹介していますので是非ご覧ください。

各校の取組の様子はこちら

(https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/senmonkoukou/mirai-syokugyojinzai.html)

【問合せ】高校教育指導課 産業教育・キャリア教育担当(電話:048-830-6769)

県立高校グローバル教育総合推進事業「県立高校グローバルリーダー育成プロジェクト」について(高校教育指導課)

「県立高校グローバルリーダー育成プロジェクト」とは

県立高校生の国際的な視野を広げ、将来のグローバルリーダーを育成することを目的とした事業です。令和6年度は、県立高校生40名(24校)が、10日間の国内研修及びシンガポールでの8日間の研修に参加しました。

【令和6年度参加生徒所属校】

上尾、伊奈学園総合、岩槻、浦和、浦和第一女子、浦和西、大宮、川越、川越総合、川越女子、久喜、熊谷、熊谷女子、越ヶ谷、越谷北、越谷南、坂戸、草加、秩父、所沢北、南稜、不動岡、和光国際、蕨

主な取り組み

国内研修(一例)

(1)起業家講演会

武蔵野大学の伊藤羊一先生による講演。

夢を語ることの大切さやグローバルに活躍できる起業家に必要な心構えについて学びました。

(2)模擬国連研修(3日間)

東京大学の中村長史先生のご指導のもと、生徒がそれぞれ担当国の代表になりきって、「イラク危機」をテーマに、国際会議や交渉を行い、各国との合意形成を目指しました。国際社会で起こっている問題を深く知るとともに、仲間と協力しながら取り組むことで、協調性、交渉力、リサーチ力、戦略的思考力を養うことができました。

海外研修

1月にシンガポールへ渡航。「環境・都市開発」「多文化共生」「スタートアップ」をテーマに、フィールドワーク、シンガポール国立大学等での学習を行いました。途中、マレーシアにも渡り、マレーシア工科大学にて、現地学生とともに意見交換や発表も行いました。

参加生徒の感想

「模擬国連研修では、国際問題を解決に導くことの難しさを知るとともに、相手を尊重しつつ自分の主張を伝えることの大切さを学んだ」「シンガポール研修で異文化への理解が深まり、相手の価値観を尊重しながら対話できるようになった」「積極性と探究心をもった仲間と切磋琢磨しながら学べるこの研修に参加して、自分の人生が大きく変わった」といった声が上がっています。

プロジェクトの成果

本プロジェクトの醍醐味は、普段はあまり接することのない他校の仲間とともにレベルの高い研修を乗り越えることで、深い絆が生まれることです。プログラム最終日には、お互いの頑張りを称え合い、感動から涙を流す生徒もいました。来年度も4月に各校に案内をする予定ですので、是非奮って応募ください。

なお、埼玉県教育委員会の公式SNS(Facebook、Instagram、X)にも、今年度の各研修の様子を掲載していますので、是非ご覧ください。

| 海外研修の様子 | |

|

|

| シンガポールマネジメント大学での講義 | シンガポール国立大学にて |

|

|

| マレーシア工科大学における協議 | マレーシア工科大学における発表 |

【問合せ】高校教育指導課 教育課程担当(電話:048-830-6772)

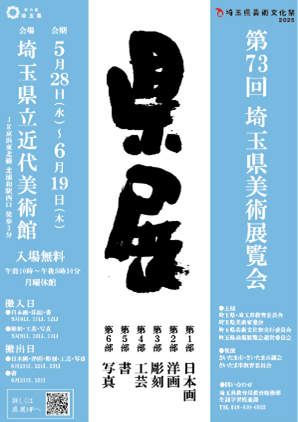

「第73回埼玉県美術展覧会(県展)」の作品募集について(生涯学習推進課)

埼玉県美術展覧会(県展)の開催に向けて作品を募集しています。県展は、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の全6部門からなる県内最大の公募美術展です。

搬入日

(1)日本画・洋画・書

5月8日(木曜日)、11日(日曜日)、12日(月曜日)

(2)彫刻・工芸・写真

5月9日(金曜日)、10日(土曜日)、13日(火曜日)

※県立近代美術館に直接搬入してください(受付時間:午前10時00分~午後4時30分)。

※今回展から、日本画部門と洋画部門においては、作品の規格制限の下限を撤廃して、より小さいサイズで出品することが可能となりました。

※詳しくは「埼玉県美術展覧会(県展)」のページをご覧ください。

会期

5月28日(水曜日)~6月19日(木曜日)

毎週月曜休館(開館時間10時00分~17時30分)

会場

県立近代美術館(北浦和駅から徒歩3分)

【問合せ】生涯学習推進課 芸術文化推進担当(電話:048-830-6925)

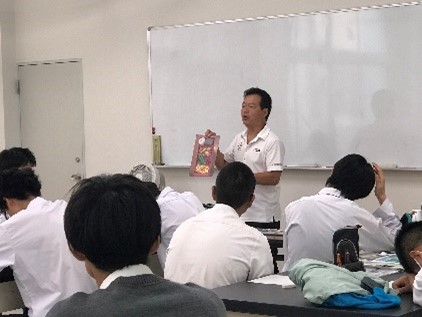

「芸術文化ふれあい事業」の活用について(生涯学習推進課)

文化団体を学校や教育機関に派遣します!

芸術文化ふれあい事業とは、学校の授業や放課後の活動、教育機関などで行う体験講座、鑑賞会、周年行事など県内で実施される催しに芸術文化団体を派遣し、子供たちに芸術文化に触れる機会を提供する取組です。

ミュージカルや百人一首かるたの体験、箏や和太鼓の演奏の鑑賞など、子供から大人まで楽しめる豊富なメニューを用意しております。

ぜひ、ご活用ください!!

【体験メニュー例】

ピアノ、ミュージカル、百人一首かるた、能楽 など

【鑑賞メニュー例】

箏、クラシックバレエ、紙芝居、和太鼓 など

【活用事例】

音楽の授業、総合的な学習(探究)の時間、部活動、放課後児童クラブ、教育機関などにおける鑑賞会、ミニステージなど

※実施に要する経費の一部助成も行っています。詳細は、ホームページをご覧ください。

【問合せ】生涯学習推進課 芸術文化推進担当(電話:048-830-6921)

「SDGsの実現に向けた教育推進事業」について(義務教育指導課)

「SDGsの実現に向けた教育推進事業」とは

学校が民間企業やNPO等の団体と連携した上で、児童生徒が様々な課題解決に向け、自ら考え、主体的に行動を起こす力を育成する実践事例を開発・普及することを目的とした事業です。

令和5~7年度を事業期間とし、県内4市町の小・中学校9校をモデル校に指定しています。モデル校では、現代的な課題の1つであるSDGsの実現に向け、総合的な学習の時間を中心に教科等横断的な実践を研究しています。

【モデル校】

上尾市立今泉小学校 上尾市立西中学校

川島町立つばさ南小学校* 川島町立つばさ北小学校*

(*令和7年度「川島町立つばさ小学校」に統合予定)

川島町立川島中学校

皆野町立三沢小学校 皆野町立皆野中学校

蓮田市立黒浜南小学校 蓮田市立蓮田南中学校

モデル校の主な取組

モデル校では、教育課程や年間指導計画等を見直し、企業・団体と連携して課題解決に向けた授業実践に取り組んでいます。

|

|

| 住みやすいまちづくりについてグループで考えた提案を市長に発表する児童 | 地元企業や地域の方と地域の課題について考え、その解決策について話し合う生徒 |

取組の普及

令和6年度、4市町で中間発表会を開催し、これまでのモデル校の取組とその成果を発表しました。令和7年度には、全県の小中学校(さいたま市を除く)の先生方を対象に研究発表会(本発表)を開催し、取組を普及していきます。

各モデル校の取組はこちらからご覧いただけます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/sdgs.html

学習指導要領では、児童生徒が「持続可能な社会の創り手」となることができるようにすることや学校に「社会に開かれた教育課程の実現」を求めています。

そこで、令和8年度には、県内全小・中学校における、民間企業やNPO、商工会や社会福祉協議会、社会教育関係団体、地域住民によるサークル等の地域の団体と連携した取組へと普及、拡大していきます。

【問合せ】義務教育指導課 教育課程担当(電話:048-830-6778)

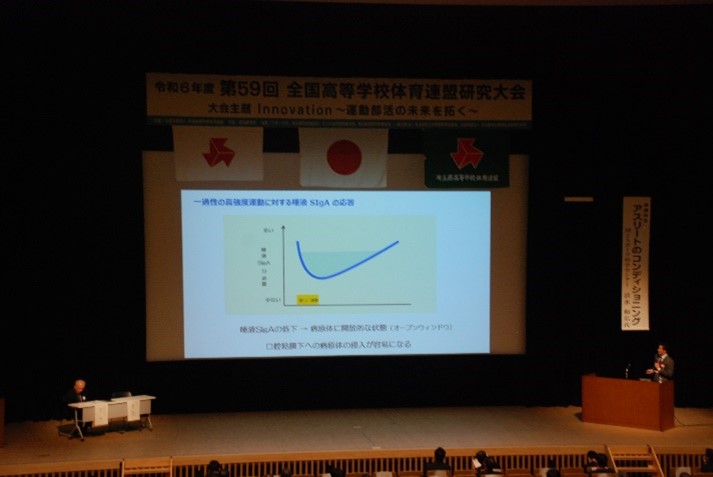

令和6年度第59回全国高等学校体育連盟研究大会(埼玉県開催)について(保健体育課)

令和7年1月16日~17日にさいたま市のRaiBoC Hall(市民会館おおみや)にて、第59回全国高等学校体育連盟研究大会が開催されました。

この大会は、公益財団法人全国高等学校体育連盟に加盟する各高等学校の体育・スポーツ指導者の資質向上を図るため、日頃の研究成果を発表するとともに、当面する諸問題について情報交換し、高等学校教育の一環としての体育・スポーツの振興・発展を目的としたものです。

全国から2日間で431人が参加し、熱心に議論を交わしました。

研究大会1日目

課題研究

国立スポーツ科学センタースポーツ科学研究部門副主任研究員 清水和弘氏から、免疫機能からみた「アスリートのコンディショニング」に関する講義をいただきました。

アスリートは一般人よりも感染症にかかるリスクが高いという研究や7~9時間の睡眠をとることが免疫機能を高めるとの研究から、睡眠、栄養などの各分野の専門家の情報を集め、アスリートに紹介する準備をしておくことが非常に重要と指摘するなど、アスリートのトータルコンディショニングを整える環境づくりの重要性について一層参加者の意識を高めることができました。

分科会

第一分科会「競技力の向上」4本(栃木県、埼玉県、島根県、佐賀県)、第二分科会「健康と安全」4本(東京都、和歌山県、福岡県、熊本県)、第三分科会「部活動の活性化」4本(富山県、岐阜県、大阪府、奈良県)の発表が行われました。

部活動の新たな可能性や多様性を発信し、持続可能な部活動の新しい取組へとつなげようとするメッセージが伝わる発表内容となりました。

| 清水和弘氏による課題研究講義 | 各分科会の優秀発表者 |

|

|

研究大会2日目

スポーツ庁講義

スポーツ庁地域スポーツ課 子どもの体力向上推進専門官 大石幸司氏から「部活動の地域連携・地域移行の現状と課題について」を中心に御講義をいただきました。

全体講演

日本スポーツ協会理事、日本スポーツ協会指導者育成委員会委員長などを歴任され、日本スポーツ界を牽引されている東海大学体育学部特任教授 勝田 隆氏から「「コミュニケーション」と向き合う~「分かち合う(共有)」という視点から~」をテーマに御講演をいただきました。

コミュニケーションを「分かち合うこと、共有すること」と捉え、より良い「コミュニケーション」を図っていくために大切なこととして、「対話する力」や「問いを置く力」を育むことが重要であり、スポーツとの関わりの基盤づくりにもつながるとして、コミュニケーションの重要性を中心に御講演いただきました。

| 大石幸司氏によるスポーツ庁講義 | 勝田隆氏による全体講演 |

|

|

【問合せ】保健体育課 学校体育担当 (電話:048-830-6947)

高等学校における修学支援制度について(財務課)

奨学のための給付金制度(返還不要)

教科書、学用品など授業料以外の教育費の一部を給付する制度です。

なお、「1.対象となる生徒」「4.給付額」については、令和6年度のもので令和7年度は変更となる場合があります。

1.対象となる生徒

(1)保護者が埼玉県内に居住していること

(2)国公立高等学校等に在学し、高等学校等就学支援金(又は学び直しへの支援)の支給を受ける資格を有していること

2.所得基準

生活保護受給世帯又は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が非課税(0円)世帯(家計急変による経済的理由から非課税に相当すると認められる世帯を含む)の生徒が対象となります。

3.申請手続

希望する生徒は、7月以降(早期給付は4月頃)に在学する高等学校等(注1)へ申請書等を提出する必要があります。

注1:県内県外を問わず、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校等

4.給付額

|

世帯区分 |

課程 |

給付額 |

|

生活保護受給世帯 |

共通 |

32,300円 |

|

道府県民税・市町村民税 所得割額非課税(相当)世帯 |

全日制・定時制 |

122,100円~143,700円 |

|

通信制・専攻科 |

50,500円 |

埼玉県高等学校等奨学金制度(要返還)

高等学校等に通う生徒に対し、奨学金を貸与する制度です。

1.対象となる生徒(次の全ての要件に該当する方が対象です。)

(1)高等学校等(注1)に在学していること

(2)保護者が埼玉県内に居住していること

(3)品行方正であって、学習意欲があり(注2)、経済的理由により修学が困難(注3) であること

注1:「高等学校等」について

県内・県外を問わず、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校等

注2:「品行方正であって、学習意欲があり」について

学習活動や生活全般を通じて態度・行動が良好な者として、在学する学校の校長から推薦を受ける必要があります。

注3:「経済的理由により修学が困難」について

世帯の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が別に定める基準額(下表)以下である必要があります。なお、「基準額」は令和6年度のもので令和7年度は変更となる場合があります。

2.所得基準

|

世帯の人数 |

小・中・高・大学等の 生徒が2人までの世帯 |

小・中・高・大学等の 生徒が3人以上の世帯 |

|

1人 |

123,300円 |

― |

|

2人 |

280,300円 |

― |

|

3人 |

328,600円 |

606,800円 |

|

4人 |

448,400円 |

809,000円 |

|

5人 |

603,100円 |

1,065,400円 |

|

6人 |

676,000円 |

1,191,200円 |

|

7人 |

732,400円 |

1,294,800円 |

|

8人 |

840,300円 |

1,456,800円 |

4人世帯(学生2人)の場合、世帯年収が約830万円以下が目安です。

3.申請手続

希望する生徒は、4月以降に在学する高等学校等から申請書類を受取り、埼玉県教育委員会(財務課)へ提出する必要があります。

4.貸与額

奨学金の貸与額は、次の金額から申請者本人が申請時に選択します。

|

区分 |

月額奨学金 |

入学一時金 |

|

国公立高等学校等に 在学する生徒 |

(1)15,000円/月 (2)20,000円/月 (3)25,000円/月 |

(1) 50,000円 (2)100,000円 |

|

私立高等学校等に 在学する生徒 |

(1)20,000円/月 (2)30,000円/月 (3)40,000円/月 |

(1)100,000円 (2)250,000円 |

【問合せ】埼玉県公立高等学校修学支援制度コールセンター(電話:048-711-7012)

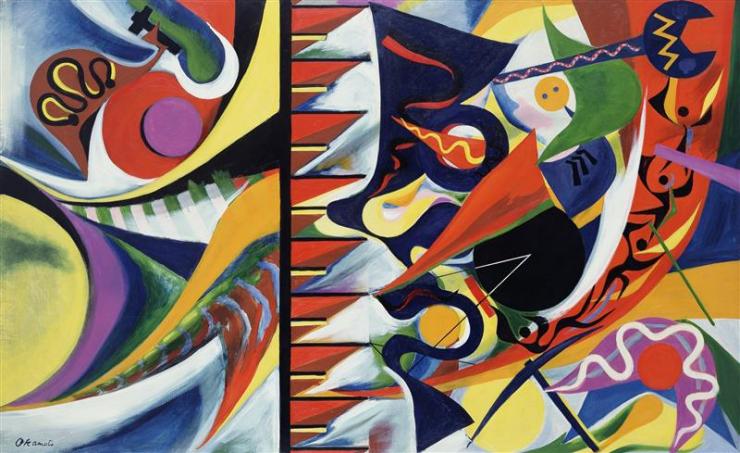

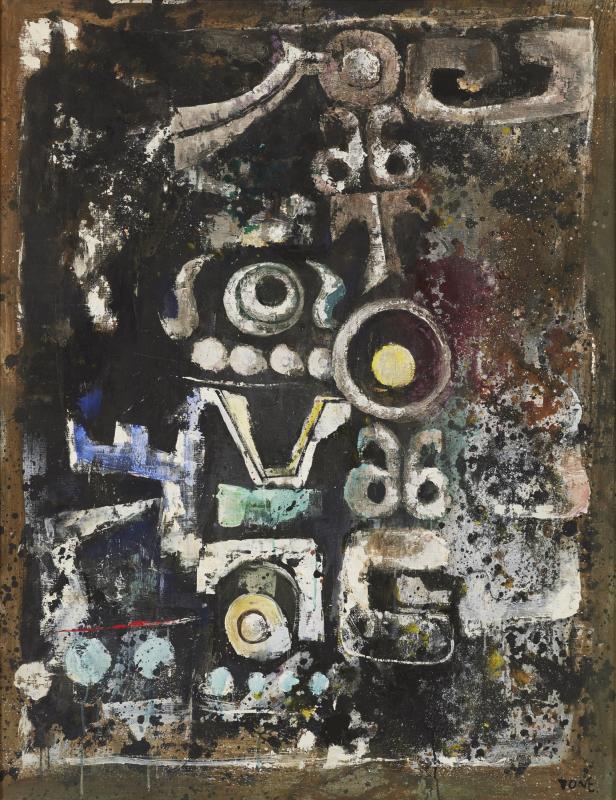

企画展「メキシコへのまなざし」(埼玉県立近代美術館)

埼玉県立近代美術館では、令和7年2月1日(土曜日)から5月11日(日曜日)まで、企画展「メキシコへのまなざし」を開催しています。

1950年代の日本では、メキシコ美術が展覧会や雑誌を通じて盛んに紹介され、多くの美術家がその鮮やかな色彩、古代文明や革命の歴史と結びついた力強い造形表現に魅了されました。なかでも1955年に東京国立博物館で開催された「メキシコ美術展」は、美術家たちがメキシコに目を向けるきっかけとなりました。一方、当館は1982年の開館以来、メキシコの近現代美術を収集し、メキシコ美術に焦点を当てた展覧会をたびたび開催しています。こうした活動の背景には、1979年に締結された本県とメキシコ州との姉妹提携に加えて、1955年の「メキシコ美術展」を訪れ、メキシコ美術への造詣を深めていった当館初代館長・本間正義の存在がありました。

本展では、1950年代にメキシコに惹かれた美術家の中から、福沢一郎、岡本太郎、利根山光人、芥川(間所)紗織、河原温の足跡をたどり、彼ら彼女らがメキシコをどのように捉えたのかを考察します。また、当館のメキシコ美術コレクションとその形成の歩みを、本県とメキシコ州との交流や、メキシコ美術の普及に努めた本間正義の仕事とともに紹介します。本展を通じて、戦後日本とメキシコの豊かな美術交流の一端をお楽しみいただければ幸いです。

|

|

| 岡本太郎《建設》1956年 油彩、カンヴァス 川崎市岡本太郎美術館蔵 |

利根山光人《いしぶみ》1961年 |

【問合せ】県立近代美術館(電話:048-824-0111)

年度替わりの体調に注意しましょう(福利課)

令和6年度もまもなく終わりを迎えます。この1年を振り返ってみると、様々な出来事があったことと思います。まずは御自身を労ってあげてください。

そして、年度替わりのこの時期は、業務が集中しやすいことや、何かと「変化」が大きいことから、1年のうちでも特に心身の疲労やストレスを感じやすい時期です。このような時期こそ、睡眠や食事などの生活リズムを整えること、こまめにリフレッシュすることを心掛けてください。

また、困ったことや悩みごとがあるときは、一人で抱えず、まずは身近な人に相談してみましょう。周囲には相談しにくいことや、心身に気になる症状があるときには、相談窓口を利用することもできます。公立学校共済組合の健康相談等をぜひ御検討ください。

<公立学校共済組合の健康相談:ログイン方法等の詳細は「福利のしおり」(令和6年度版ではP.69~)を御参照ください>

教職員メンタルヘルス相談…専門医療機関での相談(年度内3回まで無料)

教職員電話健康相談24(24時間の電話相談):0800-777-8349

電話・面談メンタルヘルス相談(年度内5回まで無料):0800-700-5680

Web相談(こころの相談)24時間のWeb相談:https://www.mh-c.jp/

LINE相談(心ほっとサポート@公立学校共済):毎週水・土・日・月 18時00分~22時00分

【問合せ】福利課 健康づくり・メンタルヘルス担当(電話:048-830-6971)

退職会員互助制度の御案内((一財)埼玉県教職員互助会(福利課内))

一般財団法人埼玉県教職員互助会では、相互扶助の精神による退職会員の生活の安定と福祉増進の一助として、退職会員互助制度を昭和43年度から実施しています。

この制度は、退職後の不時の傷病に備えるために、医療費自己負担額の軽減を図る補助給付と、退職後の健康保持、生きがいの充実に資するよう人間ドック補助、観劇会、スポーツ観戦、教養講座等の各種厚生事業を実施するものです。

御加入は任意です。今年度末に御退職または再任用等を終えられる職員の皆様に御検討いただければ幸いです。

※本制度加入の手続期間は退職(現職会員資格喪失)後2か月以内です。この期間を過ぎてからの加入はできませんので御注意ください。

※本制度は共済組合の任意継続組合員制度ではありません。

詳細は互助会HPを御参照ください。

【添付ファイル】退職会員互助制度の御案内+入会申込書(PDF:1,074KB)

【互助会HP】 https://gojo-saitama.jp/752

【問合せ】福利課 互助福祉担当(電話:048-830-6706)

県教育委員会SNS公式アカウントについて

埼玉県教育委員会では、Instagram、X(旧Twitter)、Facebookで県教育委員会や学校の特色ある取組、子育てや家庭学習に関する情報、博物館や美術館などの教育施設のイベント情報など教育に関する最新情報を発信しています。

ぜひ下記URLからアカウントをフォローをお願いいたします。

-

Instagram公式アカウント URL:https://www.instagram.com/saitama.kyouiku/

- X(旧Twitter)公式アカウント URL:https://x.com/saitama_kyouiku

- Facebook公式アカウント URL:https://www.facebook.com/saitama.kyouiku/

読者アンケートについて

「県教委だより」をより良いものとしていくため、読者アンケートへご協力お願いします。

アンケートへの回答はこちらから