トップページ > 教育委員会トップ > 広報・広聴 > 広報 > 教職員向け広報紙「県教委だより」 > 県教委だより第744号(令和7年1月21日発行)

ここから本文です。

ページ番号:262507

掲載日:2026年2月3日

県教委だより第744号(令和7年1月21日発行)

目次

1. 教育長年頭あいさつ(参事付)

2. 新教育委員の就任について(総務課)

3. 埼玉県学力・学習状況調査のCBT化について~CBT化により返却できるようになった解答時間の活用例~(義務教育指導課)

4. マイスター・ハイスクール事業について(高校教育指導課)

5. 彩の国教育の日の取組について(生涯学習推進課)

6. 地域学校協働活動について(生涯学習推進課)

7. 企画展「城ってなんだ」(1月11日から3月2日開催)(嵐山史跡の博物館)

8. 県教育委員会SNS公式アカウントについて

9. 読者アンケートについて

教育長年頭あいさつ(参事付)

新しい年を迎えて ~子供たちの未来に向けて~

明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに令和7年の新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は1月の震災に始まり、水害や猛暑などにも見舞われ、様々な対応に迫られた年でした。他方で、各学校や教育機関、教育施設では多くの優れた意欲的な取組が行われました。皆様には改めて感謝申し上げます。

明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに令和7年の新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は1月の震災に始まり、水害や猛暑などにも見舞われ、様々な対応に迫られた年でした。他方で、各学校や教育機関、教育施設では多くの優れた意欲的な取組が行われました。皆様には改めて感謝申し上げます。

さて、超少子高齢化や急速なグローバル化の進展、デジタル技術の発展など、社会は急激に変化しており、将来予測が困難な時代となっております。こうした変化の激しい社会を生き抜く子供たちには、基礎的・基本的な知識や技能はもちろんのこと、他者と協働して、どのような変化にも柔軟かつ創造的に対応できる力を育成していくことが求められます。

県では昨年7月に、「豊かな学びで未来を拓く埼玉教育」を基本理念とした、第4期埼玉県教育振興基本計画を策定し、令和6年度からの5年間に取り組む本県教育の目標と施策の体系を示しました。今回新たに計画全体に共通の視点として「誰一人取り残されない共生社会の実現に向けた教育の推進」、「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」の2つを掲げ、各施策に反映することとしました。

過去を振り返りますと、どのような時代であっても、人類は困難な壁を乗り越えてきました。令和7年も、私たちが一丸となって、各施策を着実に進め、全ての子供たちが、たくましく未来を切り拓いていける力の育成を図ってまいりましょう。

学力向上について

小・中学校では、平成27年から実施している「県学力・学習状況調査」は10年目を迎えました。令和6年からは県内全ての実施校で、これまでの紙による調査(PBT)から一人一台端末を使用した調査(CBT)としました。このことで映像を活用した問題など実際の学習場面に即した出題が可能となったほか、解答の正誤に加え、見直しに要した時間のデータも取得できるようになりました。これらのデータを詳細に分析することで、児童生徒、保護者にとっては、これまで以上に学習成果の向上につながる振り返りができるようになり、さらに教員にとっても、きめ細かな指導へとつなげることができるようになると考えます。引き続き、県教育委員会では本調査を活用して、教育施策や指導の工夫改善を図り、児童生徒一人一人の学力を伸ばす取組を確実に推進してまいります。

高等学校では、昨年12月、第2回目となる「探究活動生徒発表会」を開催しました。今回は新たに国の「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」の採択校も加わり、県内35校が参加したほか、大学の先生方や企業の方にも参加いただきました。探究テーマ設定の幅も広がり、大規模な発表会に成長しました。学びの成果を校内だけでなく、他校の生徒や大学関係者等の専門家の方に向けて発表をし、積極的に意見交換することは、生徒の知的好奇心や研究意欲を高める好機と考えております。今年も引き続き、生徒の主体的な力を伸ばすことのできる取組を積極的に推進してまいります。

学校教育の情報化の推進について

県では、昨年10月に「埼玉県学校教育情報化推進計画」を策定しました。計画に基づき、本県の学校教育の情報化に関する施策を総合的、計画的に実施してまいります。

まず、国のGIGAスクール構想によって児童生徒一人一人に整備された端末の更新です。令和2年度に整備された端末は、5年が経過し、端末更新の時期を迎えています。第2期GIGAスクール構想が示され、県では県内の全自治体による「共同調達会議」を設置し、第1期の課題を踏まえた協議を重ね、準備を進めております。今後は、令和7年度から、共同調達が始まりますが、更新端末が児童生徒一人一人の手元にしっかり届けられるよう努めてまいります。

次に、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)についてです。この事業は、高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材の育成を大きな目的とし、令和6年度から全国で始まりました。本県では、県立高校28校が国から採択され、事業計画に基づきデジタル機器を導入して、大学や企業とも連携しながら、各校の特長を活かした様々な取組を行っています。生徒たちからは「授業が面白い」、「将来の幅が広がった」などの声が届いており、この事業へ大きな期待を寄せております。

策定した計画に基づく取組を着実に進め、より良いICT環境整備と効果的なICT活用をとおして、全ての子供たちの個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るとともに学校教育の情報化を積極的に推進してまいります。

学校の安心・安全について

温暖化に伴う気候変動や、激甚化・頻発化している自然災害などの発生とともに、児童生徒が巻き込まれる事件や事故なども増加しております。子供たちの安全を確保するため、危機に当たっては、教職員は保安要員としての立場も求められます。また、児童生徒が自ら危険を予測し、回避する能力を育成することも求められます。

災害や事故等から身を守るためには、起こりうるリスクについて想像力を持って、自分事としてとらえることが大切です。そのため、県では、より実効的な避難訓練を実施するなど防災教育を推進してまいります。また、警察等と連携した防犯研修・防犯教育の実施を促してまいります。併せて、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、引き続き交通安全教育の推進に取り組んでまいります。

魅力ある県立高校づくりについて

県立高校の再編整備については、「魅力ある県立高校づくり第2期実施方策」に基づき、令和8年4月に新たに開校予定の6校の開校準備を進めているところです。地域に愛され、生徒にとってより魅力ある学校となるよう、引き続き、開校に向けて準備を進めてまいります。

また、平成28年に策定した方針を見直し、新たに「魅力ある県立高校づくりの方針」の策定を進めています。方針では、特色ある学科・学校の設置を検討するなど、さらなる教育活動の充実を図ることで、より魅力的な県立高校づくりに努めてまいります。

特別支援教育について

これまで「埼玉県特別支援教育推進計画(令和4年度~令和6年度)」に基づき取り組んでまいりましたが、今年度が計画期間の最終年度となります。

そこで、現在、計画における成果と課題を踏まえ、「埼玉県特別支援教育推進計画(令和7年度~令和9年度)」の策定に向け、検討しています。次期計画においては、第4期埼玉県教育振興基本計画を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築の視点に立った特別支援教育を推進するため、管理職のリーダーシップの下、「校内支援体制の充実」、共生社会の形成に向けた「交流及び共同学習の推進」、管理職を含めた「教職員の特別支援教育に関する専門性の向上」などに取り組んでまいります。

誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じられる共生社会の実現に向けて、障害の有無にかかわらず、全ての子供が共に学ぶ環境を整備すると同時に、一人一人の状況に応じた教育を進められるよう、実効性のある計画を策定してまいります。

不登校児童生徒への支援について

不登校児童生徒への支援については、令和6年に作成した「一人一人の社会的自立に向けた 児童生徒支援ガイドブック」の活用促進などを通じて、市町村や学校現場での取組の充実に努めているところです。引き続き、児童生徒が悩みや不安を抱えた時に早期に支援が受けられる教育相談体制の整備・充実を図るとともに、多様な学びの場の整備に取り組むなど、不登校児童生徒への支援の充実を図ってまいります。

地域と連携した取組について

令和6年度は、市町立小学校3校、県立高校1校が「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に係る文部科学大臣表彰を受賞しました。 地域全体で未来を創る子供たちの豊かな学びや成長を支えられるよう、引き続き「学校応援団」や「放課後子供教室」など、学校と地域が連携・協働する「地域学校協働活動」を推進してまいります。

学校における働き方改革について

令和4年4月に改定した「学校における働き方改革基本方針」に基づく各取組を通じて、教職員の負担軽減、ワークライフバランスの改善、子供たちと向き合う時間の確保などに一定の成果が見られました。今後は、これまでの取組を進めるとともに、さらに教職員の働きやすさや、働きがいの一層の向上を目指す段階へ進みます。教職員の働き方改革を更に充実させ、より効果的なものにすることで、子供たちへのよりよい教育を実現してまいります。

文化・芸術の振興について

県立博物館・美術館では、昨年、渋沢栄一が新一万円札の顔となったことを受け、歴史と民俗の博物館にて企画展「お金を出して!-お金のふしぎ探検隊-」を実施しました。また、長瀞が、国の「名勝及び天然記念物」指定から100周年を迎えたことを受け、自然の博物館にて企画展「長瀞自然遊覧」を実施するなどして、多くの県民の皆様に来館いただくことができました。本年も、各館の特徴を生かした展示やイベントにより、本県の歴史や美術、自然の魅力を発信してまいります。

また、文化財については、昨年3月、彫刻、古文書、歴史資料、考古資料の計4件の有形文化財の新規指定を行いました。また、昨年10月には、北本市にある縄文時代のデーノタメ遺跡が、国指定史跡となりました。今後も文化財の保存と活用に努めてまいります。

結びに

本年が皆様にとりまして、明るく希望に満ちた実り多い年となりますよう心から祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。

【問合せ】参事付 秘書担当(電話:048-830-6612)

新教育委員の就任について(総務課)

教育委員会新委員に今井房子氏が就任

戸所邦弘委員の任期満了に伴い、新委員として、今井房子氏が令和6年12月27日付けで就任しました。任期は令和10年12月26日までの4年間です。

今井氏は、東京文化短期大学(現 新渡戸文化短期大学)家政科を卒業後、株式会社コムネット取締役等を歴任されました。

現在は、株式会社コミュニティネット代表取締役として、企業や教育機関向けWebサイトの制作やソーシャルメディアを活用した情報発信技術のサポートを行うほか、一般社団法人キャリアチャレンジ総合研究所代表理事として、小学生から社会人までのキャリア教育支援などに尽力しています。

※ 戸所邦弘委員の氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。(邦)

現在の県教育委員会の構成

| 職名 | 氏名 | 現在の職業 | 委員の任期の始期 |

| 教育長 | 日吉 亨(ひよし とおる) | 県教育長 | 令和5年6月19日から |

| 委員(教育長職務代理者) | 坂東 由紀(ばんどう ゆき) | 医師 | 令和3年7月11日から |

| 委員 | 小林 あゆみ(こばやし あゆみ) | 合同会社代表社員 | 令和3年12月26日から |

| 委員 | 首藤 敏元(しゅとう としもと) | 大学講師 | 令和4年4月1日から |

| 委員 | 櫻井 雅彦(さくらい まさひこ) | 団体職員 | 令和4年10月18日から |

| 委員 | 今井 房子(いまい ふさこ) | 会社役員 | 令和6年12月27日から |

【問合せ】総務課 議事文書担当(電話:048-830-6619)

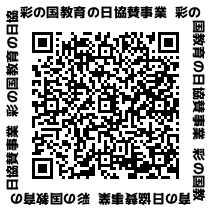

埼玉県学力・学習状況調査のCBT化について ~CBT化により返却できるようになった解答時間の活用例~(義務教育指導課)

埼玉県学力・学習状況調査について

10回目の実施となった今年度から、全ての学校でこれまでの紙による調査(PBT)からタブレット端末等を使用した調査(CBT)となり、児童生徒の正誤の状況に加えて、解答時間が明らかになるようになりました。

| 【個人結果票の解答時間に関する記載のイメージ】 |

|

児童生徒や各学校は、以下のように解答時間についての情報を活用することができるようになりました。

活用例1 個人・家庭での振り返り

解答時間については、個人結果票に掲載しています。これにより、児童生徒自身で、あるいは御家庭で次のように結果を振り返ることができるようになりました。

(1)各教科の領域等別に、自分と県の平均正答率と解答にかけた時間が分かります。自分の得意な領域や不得意な領域など、学習状況をより詳細に振り返ることができます。

(2)県平均と比べて時間をかけた問題が分かります。見直しにかけた回数や時間から、正答できたけれど苦手な領域や理解が不十分な領域はどこかなど、つまずきをより詳細に把握することができます。

活用例2 各学校での分析・取組

各学校においては、個々の解答時間とともにクラスや学年といった集団の状況を分析することができるようになりました。具体的な分析の例として以下のようなことが考えられます。

(1)解答時間が長く、正答率が低い児童生徒が多い領域の場合

児童生徒に丁寧に学習内容を定着させていく必要があります。授業で今までに学んだことを振り返る際には、児童生徒の考えを丁寧に整理しながら、どこでつまずいているのかを見取ることが必要です。児童生徒のこれまでの学習でのつまずきを解決したり、新たな学習課題を提示したりする際に解答時間を活用した分析が有効です。

(2)解答時間が短く、正答率が高い児童生徒が多い領域の場合

今までに学んだことは概ね定着しているものと捉えられます。授業を行う際には、復習にかける時間を短くし、新たな学習内容に取り組む時間を増やしたり、発展的な内容に挑戦させたりできる可能性があるといったことを解答時間から分析することができます。

義務教育指導課では、解答時間をはじめとした県学調の結果を更に活用することができるよう引き続き研究を進め、児童生徒一人一人の学力向上に努めてまいります。

埼玉県学力・学習状況調査の詳細はこちらから

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/gakutyou/20150605.html

【問合せ】義務教育指導課 学力向上推進・学力調査担当(048-830-6752)

マイスター・ハイスクール事業について(高校教育指導課)

「マイスター・ハイスクール」事業とは

DXやIoTの進展など急速かつ絶えず革新する産業構造に対応するため、産業界と専門高校が一体となったデジタル人材育成のモデルを構築することを目的とし、文部科学省が令和3年度から実施している事業です。全国では、これまで29の県や市等による管理機関で採択されています。

埼玉県では、大宮工業高校が令和4年度から指定校となり、事業名を「新たな社会(Society5.0×DX時代)を支える次世代マイスターの育成」とし、産業界等と連携した実践を行っています。

主な取り組み

産業実務家教員による授業

実習や課題研究等では、「MR(複合現実)技術を活用した建築施工調査」や、「3Dプリンタ解体・組立実習」など、企業の技術者や大学の教授から直接指導を受ける授業を展開しています。

ロボットによる自動化技術を学ぶ「RPA(ロボットプロセスオートメーション)実習」や「ドローン実習」は、実習のカリキュラムとして今後も継続していきます。

| 産業実務家教員による授業の様子 | マイスター・ハイスクール事業シンポジウムの様子 |

|

|

教員対象研修会の実施

企業の方から先端技術を学ぶ研修として、高等学校の教員を対象に「3Dモデリング研修」及び「レーザー加工機研修」を実施しました。

事業の普及

これまでの取組を共有・普及させることを目的として、「マイスター・ハイスクール事業シンポジウム」や成果発表会を開催し、企業や学校関係者、保護者など多くの方の参加を頂きました。

また、文部科学省が主催するマイスター・ハイスクール事業成果発表会では、全国の指定校や指定機関が集まり、各県の取組についての発表や情報交換が行われました。

今後は、県内の工業高校を中心に、取組を普及していきます。

【問合せ】高校教育指導課 産業教育・キャリア教育担当(048-830-6769)

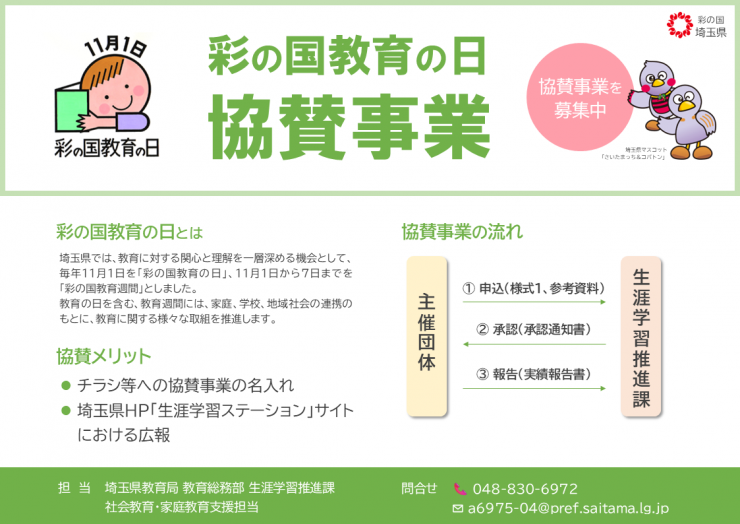

彩の国教育の日の取組について(生涯学習推進課)

彩の国教育の日

本県では、教育に対する関心と理解を深め、学校・家庭・地域の連携の下、県民と一体となって教育に関する取組を推進する契機となるよう、11月1日を「彩の国教育の日」、11月1日から7日までを「彩の国教育週間」としています。「彩の国教育の日」を中心とした10月・11月には、学校・家庭・地域が連携した教育に関する様々な取組が県内各地で展開されました。

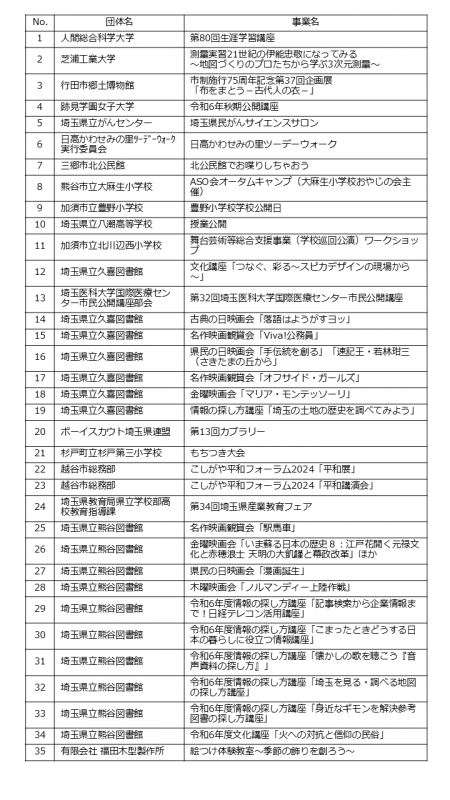

彩の国教育の日協賛事業

令和5年度まで行っていた「まなびぃ協賛事業」と「彩の国教育の日推進事業」を統合し、令和6年度から「彩の国教育の日協賛事業」を新たに実施しました。

本事業では、11月1日の彩の国教育の日を含む同月における、県内の地方公共団体、企業、団体、地域、学校が主催して行う生涯学習に係る35事業について協賛があり、彩の国教育の日に対する御協力をいただきました。

|

令和6年度彩の国教育の日協賛事業一覧 |

|

|

実施事業の詳細については、生涯学習推進課の

【URL】 https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/station/manabee-project/manabee-project.html(別ウィンドウで開きます) 本事業は令和7年度も実施予定です。 |

【問合せ】生涯学習推進課 社会教育・家庭教育支援担当 (電話:048-830-6972)

地域学校協働活動について(生涯学習推進課)

(1) 地域学校協働活動とは

地域学校協働活動とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動をいいます。

(2) 地域学校協働活動の具体的な取組

学校応援団

小・中学校において保護者や地域住民により学校応援団が組織され、学習活動、安全確保や環境整備などの活動を通じて地域全体で学校の教育活動を支援しています。活動を通じて、子供たちが様々な体験の機会を得られるとともに、家庭・地域の学校教育への理解や信頼の深まりにもつながっています。

| ふじみ野市立三角小学校学校応援団 |

|

|

学校・保護者・地域をつなぐ拠点「多目的トライルーム」(学校の多目的室)で、 |

放課後子供教室

地域の方々の参画を得て、放課後等に全ての子供を対象として、学習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供することにより、子供たちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進しています。

| 羽生市立羽生北小学校放課後子供教室 |

|

| 地域の伝統和芸保存会の方を講師に学校ではなかなか体験できない「琴教室」を開催。 |

県では、地域と学校が共に力を合わせていくために、学校と地域、地域同士をつなぐ地域学校協働活動推進員やコーディネーターの複数配置を推奨しています。

未来を創る子供たちへの教育の担い手として、学校の目標や実情を共有して、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画する、地域と学校が連携・協働した教育を一層推進していきます。

【問合せ】生涯学習推進課 地域連携担当(電話:048-830-6979)

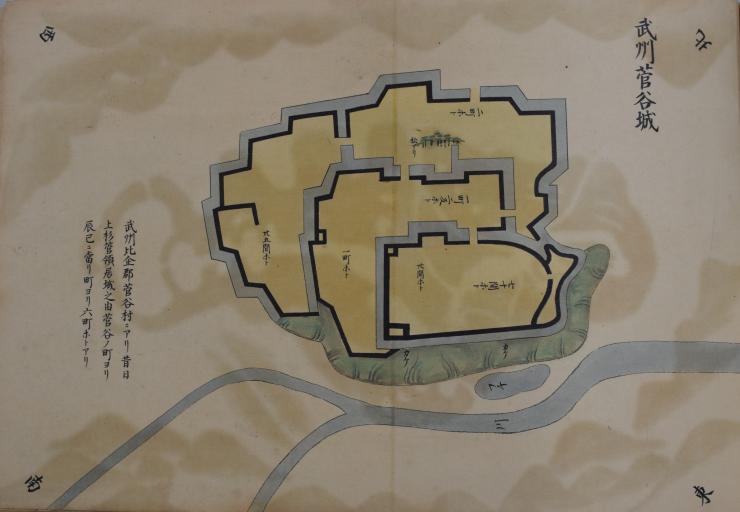

企画展「城ってなんだ」(1月11日から3月2日開催)(埼玉県立嵐山史跡の博物館)

「お城ブーム」と言われる近年、多くの人々が城を訪れるようになりました。観光、学習などの面で、城は一層人々の興味をひく存在となっています。もともとは戦国時代に戦のために築かれた場所であった城は、その役割を終えた後も、人々にとって意味のある場所であり続けています。

本展覧会では、城とはどのような場所だったのか、研究はどう進められてきたのか、現地の遺構をどう読み取るかなど、城をより楽しく深く理解するためのポイントを紹介します。

|

|

| 城郭規範(武州菅谷城)(国文学研究資料館蔵) | 杣瀬遺跡出土輪宝墨書土器(下仁田町教育委員会蔵) |

- 会期 令和7年1月11日(土曜日)~3月2日(日曜日)

- 休館日 月曜日(ただし1月13日、2月10日、2月24日は開館)

- 開館時間 9時~16時30分(観覧受付は16時まで)

- 観覧料 一般100円、高校生・学生50円 中学生以下と障害者手帳をお持ちの方(付添1人を含む)は無料

関連事業

記念講演会「軍学の展開-築城論・占星術から武士道まで-」

- 講師 高橋 修 氏(茨城大学教授)

- 日時 令和7年2月16日(日曜日)13時30分開場 14時00分開演

- 定員 500名(先着順)

- 会場 国立女性教育会館 講堂

- 費用 100円

- 申込方法 埼玉県電子申請システムより

- 申込期間 1月6日(月曜日)~2月4日(火曜日)

学芸員による展示紹介

- 日時 1月11日(土曜日)、1月25日(土曜日)、2月9日(日曜日)、3月2日(日曜日) いずれも13時30分~14時00分

- 定員 30名(先着)申込み不要 観覧料が必要です。

【問合せ】嵐山史跡の博物館(電話:0493-62-5896)

県教育委員会SNS公式アカウントについて

埼玉県教育委員会では、Instagram、X(旧Twitter)、Facebookで県教育委員会や学校の特色ある取組、子育てや家庭学習に関する情報、博物館や美術館などの教育施設のイベント情報など教育に関する最新情報を発信しています。

ぜひ下記URLからアカウントをフォローをお願いいたします。

-

Instagram公式アカウント URL:https://www.instagram.com/saitama.kyouiku/

- X(旧Twitter)公式アカウント URL:https://x.com/saitama_kyouiku

- Facebook公式アカウント URL:https://www.facebook.com/saitama.kyouiku/

読者アンケートについて

「県教委だより」をより良いものとしていくため、読者アンケートへご協力お願いします。

アンケートへの回答はこちらから