トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > みどりの再生(緑の保全、創出、活用) > みどりの再生のための取組み > 彩の国みどりの基金事業

ページ番号:3212

掲載日:2024年9月5日

ここから本文です。

彩の国みどりの基金事業

1 森林をとりまく現状

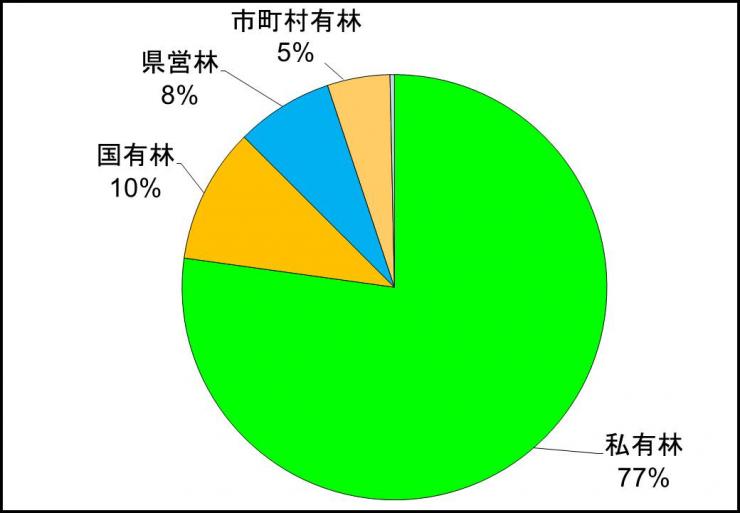

埼玉県の森林面積は12万ヘクタールで県土の3分の1を占めています。所有形態別にみると、国有林が10%、県営林や私有林などの民有林が90%を占めています。

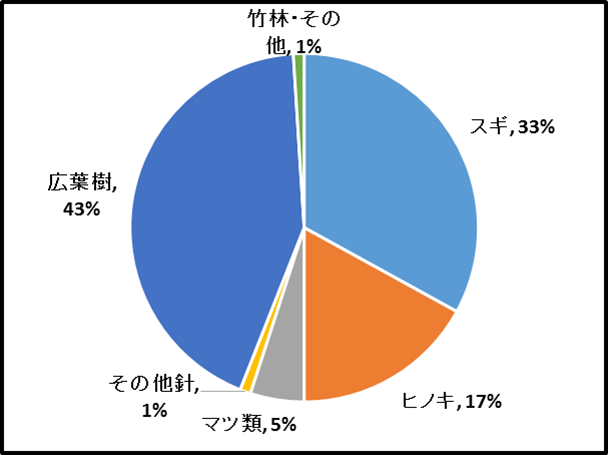

スギやヒノキなどの人工林面積は6万ヘクタールで、森林面積に占める割合は49%です。残りはアカマツやクヌギ、コナラなどの天然林や竹林となっています。

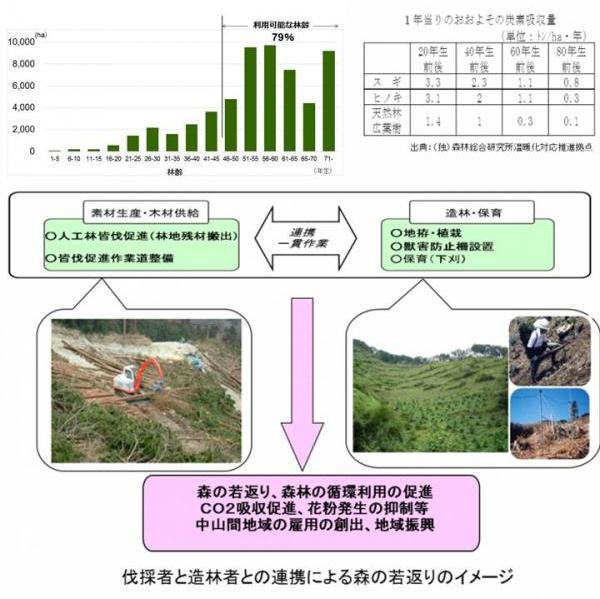

人工林の約8割が木材として利用可能な時期に達していますが、木材価格の低迷などにより林業の採算性が悪化し、「伐って・使って、植えて、育てる」森林の循環利用が進んでいません。その結果、道から遠い所や地形が急峻な所では管理が行き届いていない森林が見受けられ、水源涵養機能などの森林が持つ公益的機能の低下が危惧されています。

また、最近ではシカによる植栽木や下層植生の食害、クマによる剥皮被害が増加し、林地の荒廃や枯損木の発生が見られます。

丘陵部や平野部では、雑木林から住宅地などへの転用が進み、県民が日常触れ合うことのできる身近な緑としての森林が減少しています。また、かつては燃料(薪炭)や堆肥の原料供給の場として手入れが行き届いていましたが、現在はこれらの利用が少なくなり、竹林の拡大やササの繁茂等、手入れ不足の森林が多くなっています。

森林は木材生産はもとより地球温暖化の防止、水源の涵養、土砂災害の防止など様々な役割を担っており、私たちに多くの恵みをもたらしています。

森林を健全に育成し、次世代に引き継いでいくことがいま求められています。

所有形態別森林面積の割合

樹種別森林面積の割合(国有林を除く)

2 彩の国みどりの基金による森林施策

昭和50年から平成17年の30年間で県内の平地林は東松山市の面積とほぼ同じ6,500ヘクタール失われました。

このため、彩の国みどりの基金を活用して、平成20年度から平成27年度までの8年間で6,500ヘクタールの森林を整備するという目標を掲げて取り組んできました。

この結果、平成27年度末で7,720ヘクタールの森林を整備することができ、目標を達成できました。

しかし、間伐などの手入れ不足の森林が残っていること、シカやクマによる被害が広がっていることなどから、引き続き彩の国みどりの基金を活用して県内の森林を整備していきます。

|

|

平成20年度 から 平成23年度 |

平成24年度 から 平成27年度 |

平成28年度 から 令和元年度 |

計 |

|---|---|---|---|---|

|

水源林等、山地森林の再生 |

2,202 |

3,514 |

4,166 |

9,882 |

|

里山・平地林の再生 |

998 |

1,006 |

535 |

2,539 |

|

計 |

3,200 |

4,520 |

4,701 |

12,421 |

(1)水源地域の森づくり事業

河川の上流域など水源地域の森林では、間伐などの手入れ不足やシカによる食害などにより森林が荒廃している森林が見られます。

このような森林を対象として、針葉樹と広葉樹が混じりあった針広混交林の造成や、獣害防止柵を設置したあとに広葉樹を植栽するなどにより、荒廃した森林の再生を行っています。

これにより、水源涵養や土砂崩壊の防止、スギ花粉の削減など多くの効果が期待できます。

神川町矢納地区における針広混交林の造成

整備前

林内が暗く下草が減り、土壌流出のおそれがある森林

整備後

針広混交林化しつつある森林

荒廃森林の再生

シカによる食害で裸地化した森林

クマに樹皮を剥がされたヒノキ

植栽し、シカ侵入防止柵を設置

はく皮を防ぐため樹皮ガードを設置