埼玉版働き方改革ポータルサイト > 埼玉PX・男性育休 > 男性の育児休業

ここから本文です。

掲載日:2025年3月28日

男性の育児休業

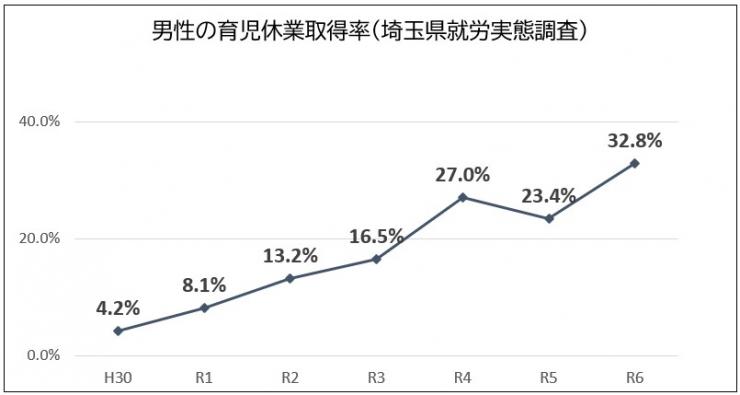

男性の育児休業の現状

育児休業は、1歳未満(一定の要件を満たせば、最長で2歳まで)の子供を育てる従業員(日々雇用の労働者を除く。)なら誰でも取得することができます。つまり、男性も取得することができます。

しかし、男性の育児休業の取得率は32.8%(埼玉県調査)と高くはありません。

労働力人口が減り、今後、さらに人材確保が困難になっていくことが予想される中、従業員が多様な働き方を選択できるよう職場環境を整えることが重要です。

男性の育児休業取得によるメリット

企業のメリット

〇業務の進め方を見直すきっかけに

休業による業務の引継ぎの際に、これまでのやり方を見直すことができます。業務効率の向上、属人化を排除することができます。

〇企業のイメージアップ

男性の育児休業の取得を公表・アピールすることで、企業のイメージアップにつながります。また、休みが取得しやすい企業は従業員の満足度も向上します。さらに、従業員の定着率が向上すれば、知識やノウハウが蓄積され、業務効率がアップします。

育児休業取得者(パパ)のメリット

〇幸福度の向上

子どものそばにいることで、成長を日々実感できます。子どもの成長を間近で見ることが大きな喜びにつながります。

〇能力の向上

子育てをしていると、いろいろなことが同時多発的に起こるため、時間の管理や仕事・家事のやり方を見直すことができます。また、育児休業取得後も育児や家事を行うには限られた時間で成果を出すことが必要であり、マルチタスク力や時間管理能力が向上します。

〇仕事以外の場の充実

子育てを通じて職場以外のコミュニティに参加する機会が増え、視野が広がります。

ママ・夫婦のメリット

〇家事・育児の負担軽減

パパと家事・育児を分担することで、ママも一人で過ごす時間が作れるようになり、産後の育児不安やストレスの軽減につながります。また、パパが家事・育児の大変さを知ることで、育休後も頼りになる存在になります。

〇家庭生活の充実

日頃仕事で多忙なパパも、育児休業をきっかけに育児や家事に取り組むことで、夫婦のコミュニケーションが活発になり、良好な夫婦関係を築けます。

他の従業員のメリット

〇ワーク・ライフ・バランスの向上

職場全体で働き方を見直すきっかけとなり、他の従業員も休みが取りやすくなります。また、業務を助け合うことで従業員同士の信頼関係が深まります。

〇能力の向上

休業者から業務を引き継ぎ、周囲の者が手伝うことで、新たな業務を経験でき、能力が向上します。

育児休業制度

〇概要

・子の出産から原則1歳(保育所に入所できない場合などは最長で2歳)まで休業できる法制度です。

・配偶者が専業主婦(夫)や育休中でも取得できます。

・会社に制度がなくても、法律で定められた制度のため、取得できます。

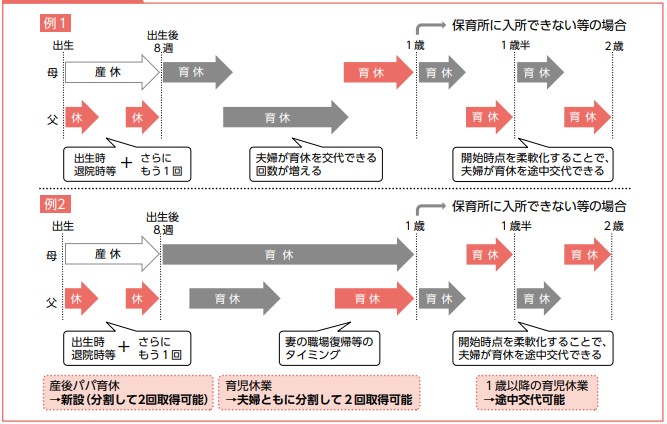

〇パパ・ママ育休プラス

両親がともに育児休業を取得する場合は、原則子が1歳までの育児休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長されます。これが「パパ・ママ育休プラス」です。

〇産後パパ育休(出生時育児休業)

子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業を取得出来るよう定められた制度です。

〇育児休業の取得例(産後パパ育休を活用した例)

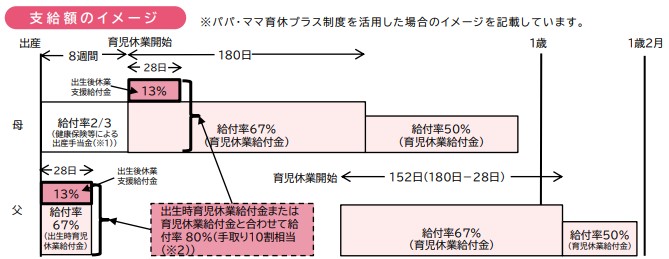

〇育児休業給付金等

育児休業期間中は育児休業給付金等が支給されます。育休開始時から6か月間は賃金の67%が支給され、また期間中は社会保険料等が免除されるため、実質的な手取り収入は約8割です。

<出生後休業支援給付金の創設(令和7年4月~)>

令和7年4月からは共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

「出生後休業支援給付金」の給付率は賃金の13%であるため、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率67%と合わせて給付率80%となり、実質的な手取り収入は約10割となります。

育児・介護休業法が改正されました

男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等のための雇用環境整備などの改正が行われました。

令和7年4月1日から段階的に施行されます。

改正のポイントは以下のとおりです。

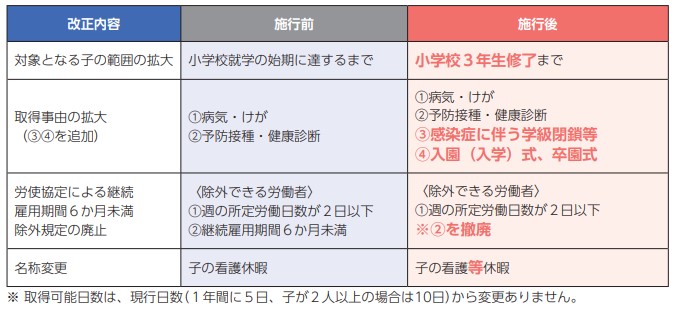

1.子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

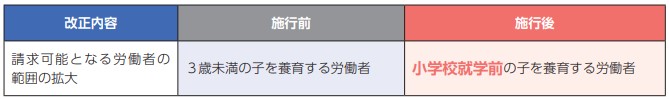

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

3.短期間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(令和7年4月1日施行)

4.育児のためのテレワーク導入(令和7年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

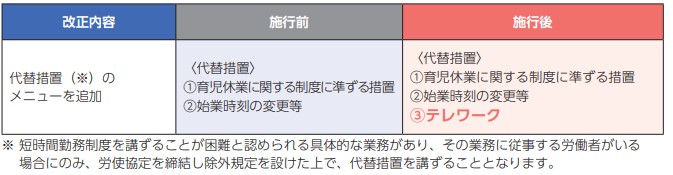

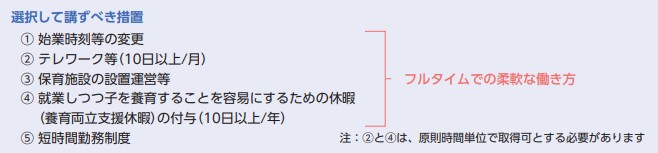

5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大(令和7年4月1日施行)

6.柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月1日施行)

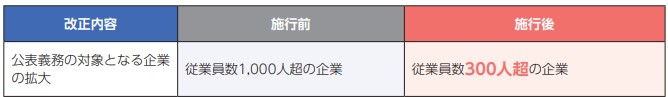

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの「選択して講ずべき措置」の中から、

2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

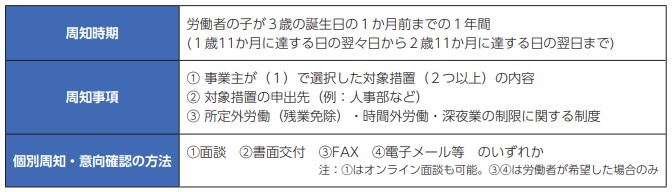

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 ※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

7.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(令和7年10月1日施行)

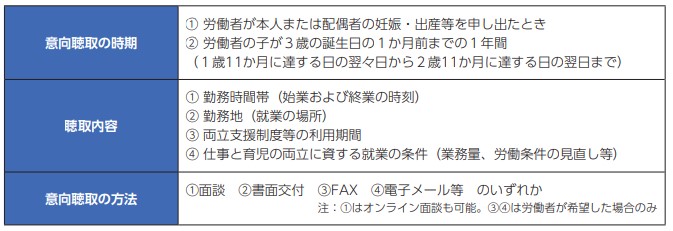

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出した時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

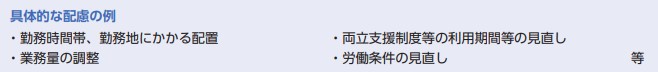

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

※育児・介護休業法の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

各種手続の主なお問合せ先

| 手続 | 概要 | お問合せ先 |

| 社会保険料の免除措置 | 事業主が申出をすることによって、産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。 | 管轄の年金事務所 |

| 育児休業給付金、 出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金 |

雇用保険の被保険者が1歳未満の子(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳に達する日まで)を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。 事業主が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ申請を行います。 |

管轄のハローワーク |

| 住民税 | 前年の収入により今年度の税額が決定されるため、育児休業中・産後パパ育休中も支払う必要があります。 | 市町村 |

男性の育児休業取得のための県の支援策

県では、男性の育児休業等の取得のための企業向けの支援を行っています。

男性育休推進員

県内企業の男性の育休を促進するため、男性従業員の育休取得を進めたい企業に対して、既に実績のある企業からアドバイスをしていただく取組を始めました。

男性従業員が育休を取得しやすくなるよう工夫した点や、制度の導入に当たって苦労した点、取得の効果など、実際に取り組んだ企業ならではのノウハウを伝授いただけます。

働き方改革に取り組む企業へのアドバイザー派遣

テレワーク、男性の育休取得促進など働き方改革に取り組みたい企業に、社会保険労務士などのアドバイザーを派遣しています。

その他の取組

県こども政策課では、男女ともに協力して子育てをする「共育て」を推進するため、子育て当事者・経験者による官民連携のプロジェクトチームとともに、家事・育児のヒント集「共育て導きの書」を作成しました。

詳細は共育て導きの書~家事・育児を巡る冒険の旅(県こども政策課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。