ここから本文です。

ページ番号:26836

掲載日:2025年1月23日

教員免許に関するQ&A

教員免許に関してよく御質問がある事項について、Q&A形式にまとめました。

1.免許取得の申請手続(質問一覧)

Q1-3.申請書類を提出してから免許状が発行されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?

Q1-4.大学(短期大学)等を卒業し、必要単位を修得してから10年以上経っていますが、まだ教員免許の申請をしていません。申請することはできますか?

Q1-5.複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?

Q1-6.学力に関する証明書を発行する際の根拠法令がわかりません。

Q1-7.実務に関する証明書は勤務した全ての学校から必要ですか?

Q1-8.身体に関する証明書は健康診断の結果でもよいですか?

Q1-9.申請に必要な証明書等に有効期限はありますか? 厳封は必要ですか?

Q1-10.新しい免許状を取得するために単位などの相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか?

Q1-11.免許状の有効期限が切れています。どのようにしたらよいですか?

2.授与証明書関係(質問一覧)

Q2-1.授与証明書は発行までにどのくらいの日数がかかりますか?

Q2-2.免許状を複数所有していますが、手数料はいくら必要ですか?

Q2-3.免許番号や授与年月日がわかりません。教えてもらえますか?

3.書換・再交付関係(質問一覧)

Q3-1.姓・本籍地が変わりましたが、変更の手続はしなければいけませんか?

Q3-3.免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名が変わっています。新しい氏名での再交付はできますか?

Q3-4.再交付申請の際に必要な、再交付理由書とはなんですか?

Q3-5.免許状を小・中・高の3種類持っています。書換願・再交付願は何枚提出すればよいですか?

Q3-6.免許状の原本を紛失している場合でも書換できますか?

4.電子申請・届出サービスや電子納付関係(質問一覧)

Q4-3.Pay-easy(ペイジー)とはどのような納付方法ですか?

Q4-4.電子納付の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

5.その他(質問一覧)

Q5-1.教員免許を生かして学校で働くにはどうすればよいですか?

1.免許取得の申請手続(Q&A)

Q1-1

申請方法にはどのようなものがありますか?

原則「電子申請・届出サービス」で御申請ください。

「電子申請・届出サービス」で申請できない事情がある場合は、例外的に窓口での申請も受け付けます。

各申請手続の内容は以下のページを御確認ください。

教員免許の取得、授与証明書の発行、単位修得相談、書換、再交付

Q1-2

申請書類は、どのようにして入手すればよいですか?

やむを得ず窓口で申請を行う場合、下記のとおり申請書類を取得してください。

- 「教員免許の取得」のページから該当する申請方法(「別表第1」等)のページを選択し、「申請に必要な書類」欄の各リンクからダウンロードし印刷する。

- (インターネット環境がない場合)教職員採用課で受領する。

Q1-3

申請書類を提出してから免許状が発行されるまでにどのくらいの日数がかかりますか?

免許状は、申請されても即日発行はできません。

教員免許の申請から実際の発送まで、下記の授与等予定年月日(免許状に記載される発行日の予定日)から約1~2か月かかります。

なお、下記の「受付月日」は、当課で書類の不備等がないことを確認後、手数料納付が完了した日を指します。

|

申請書類の受付月日 |

授与等予定年月日 |

|

|---|---|---|

|

4月から2月 |

1日から14日受付 |

受付月の15日 |

|

15日から月末受付 |

受付月の翌月1日 |

|

|

3月 |

1日~14日受付 |

3月15日 |

|

15日~31日受付 |

3月31日 |

|

※土・日・祝日等は書類の受付・確認はできません。

なお、平日に当課で書類の不備等がないことを確認し、手数料納付依頼のメール送信後、手数料の納付のみ(電子納付に限る)は土・日・祝日等でも可能です(ただし、システムメンテナンス時等は納付できない場合があります)。

※授与等予定年月日から免許状の発送までの間に、公的な証明書は発行していません。

Q1-4

大学(短期大学)等を卒業し、必要単位等を修得してから10年以上経っていますが、まだ教員免許の申請をしていません。申請することはできますか?

教員免許更新制が解消されたため、必要単位等を修得してから10年以上経過していても、教員免許の取得申請前に更新講習を修了する必要はなくなりました。

免許法別表第1、2、2の2による申請では、必要単位等の申請条件を揃えた後に法令が改正されても、経過措置により申請が可能です。

「学力に関する証明書」の適用法令(新法、旧法、旧々法など)に御注意ください。

大学等卒業時に全ての必要単位等の条件を揃えていたのであれば、大学等に入学年度を伝え、当時の法令に従った様式で「学力に関する証明書」を発行するよう依頼してください。

Q1-5

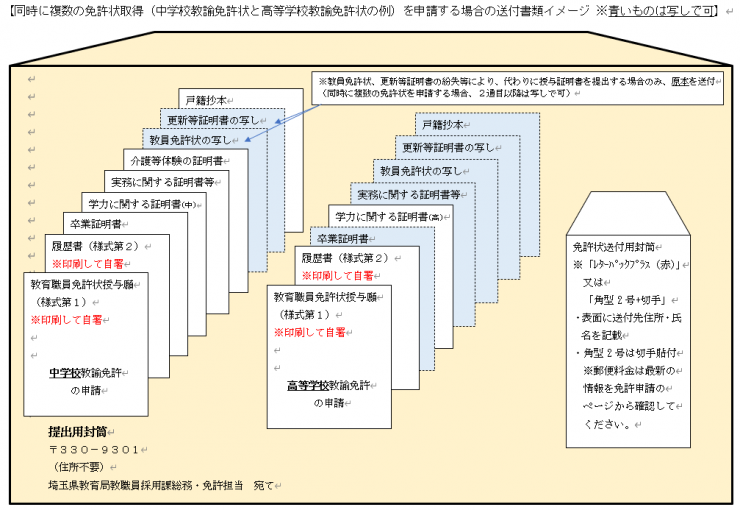

複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?

申請書類は免許状ごとに必要ですが、下記のことに注意してください。

- (1)学力に関する証明書は、免許状ごとに必要です。

- (2)卒業証明書、戸籍抄本、人物・実務・身体に関する証明書は1部原本があれば、その他はコピーでも可です。

(電子申請・届出サービスによる申請の場合)

Q1-6

学力に関する証明書を発行する際の根拠法令がわかりません。

「教員免許状の取得」内「申請種別の必要書類」欄に掲載のフローチャートを御覧いただくか、履修先の大学等に御確認ください。

Q1-7

実務に関する証明書は勤務した全ての学校から必要ですか?

必要な経験年数分で構いません。

例1)別表第7で特別支援教諭2種免許を取得する場合:満3年分

例2)別表第1で教育実習2単位分を勤務経験で振り替える場合:満2年分

その他の必要経験年数については、単位相談の際に案内された年数分を準備してください。

Q1-8

身体に関する証明書は健康診断の結果でもよいですか?

不可です。必ず指定の様式(身体に関する証明書(様式第8))(PDF:72KB)を使用してください。

教員として勤務するために身体に問題がないことを証明するものなので、かかりつけ医の問診等で証明をもらってください。

Q1-9

申請の際に提出する証明書等に有効期限はありますか? 厳封は必要ですか?

有効期限があるもの:戸籍抄本(3か月以内)、身体に関する証明書(3か月以内)、人物に関する証明書(6か月以内)

有効期限がないもの:学力に関する証明書、実務に関する証明書

埼玉県教育委員会として厳封は求めていません。証明書作成者の御判断にお任せします。

厳封されたものを受け取った申請者は、開封せずにそのまま提出してください。

Q1-10

新しい免許状を取得するために単位などの相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか?

単位修得相談は、原則として電子申請で受け付けています。

(電子申請が利用できない場合等は、郵便でも受け付けていますが、窓口での相談は受け付けていません。)

埼玉県では、単位修得のための相談に加えて、免許取得の要件となる教員経験等の案内も行っています。

相談に必要な書類や、電子申請フォームは「教員免許状取得のための単位修得相談」のページを御確認ください。

Q1-11

免許状の有効期限が切れています。どのようにしたらよいですか?

教員免許更新制は、令和4年7月1日の教育職員免許法改正をもって解消されました。

現在の免許状の状態は「有効」であるか「失効」しているかのどちらかです。

まずは御自身の免許の有効性について、「いわゆる教員免許更新制の廃止について」(別ウィンドウで開きます)で御確認ください。

(1)及び(3)に該当する場合(免許が有効な場合)は、特に手続をすることなく、お持ちの免許状で教諭等として勤務が可能です。免許状に記載されている氏名が旧姓である場合や、現在と異なる本籍地が記載されている場合であってもそのまま御利用いただけます。

(2)及び(4)に該当する場合(免許が失効している場合)に、教諭等として勤務するためには免許状の再授与申請が必要です。

「教員免許状期限切れ失効後の再授与申請」(別ウィンドウで開きます)を御確認の上、申請手続を行ってください。埼玉県から授与された免許状の再授与申請を行う場合は、一部の書類を省略できる可能性があります。

2.授与証明書関係(Q&A)

※授与証明書は、該当の免許状を発行した都道府県教育委員会でしか発行できません。

埼玉県に申請する場合は、免許状の発行者が埼玉県教育委員会であることを御確認ください。

(免許更新制下で免許の更新等をした都道府県ではありません。)

Q2-1

授与証明書は、発行までにどのくらいの日数がかかりますか?

電子申請の場合、送信後、まず当課において埼玉県からの発行が可能かお調べします。

証明書の発行可否については、電子申請当日又は翌開庁日にメールでお知らせします。

発行可の場合、同時に手数料納付について御案内します。

手数料納付の当日又は翌開庁日に、当課で納付が確認でき次第、発送します。

窓口申請の場合、即日発行しています(発行可否の確認や発行作業等の間、お待ちいただきます。)。

※昭和50年より前に発行された免許状についての証明書を申請する場合や、英訳の添付を御希望の場合は即日発行できない場合があります。電子申請を利用するか、事前に御相談ください。

授与証明書の申請方法は、「教員免許状授与証明書の発行」のページを御覧ください。

Q2-2

免許状を複数所有していますが、手数料はいくら必要ですか?

1枚の授与証明書で証明できるのは、1種類の免許状のみとなります。

3種類の免許状の授与証明書が必要な場合、3枚の証明書となり、手数料も3枚分(400円×3枚=1,200円)となります。

(特別支援学校教諭免許状を証明する場合、免許状1種類につき1枚となります。領域数による加算はありません。)

電子申請を行い、郵便受取を希望した場合、郵便代を手数料に上乗せして納付していただきます。

郵便代の詳細は、「教員免許状授与証明書の発行」のページ内「申請に必要な書類」欄を御確認ください。

Q2-3

免許番号や授与年月日がわかりません。教えてもらえますか?

授与証明書を申請してください。発行された授与証明書の記載で確認できます。お電話ではお答えできません。

授与証明書交付願(電子申請フォーム)にも免許状番号や授与年月日を記入する欄がありますが、不明な箇所は空欄のままで構いません。

3.書換・再交付関係(Q&A)

Q3-1

姓・本籍地が変わりましたが、変更の手続はしなければいけませんか?

変更(書換手続)に法的義務はありません。旧姓のままでも免許状は有効です。

埼玉県から授与された免許状で、書換を希望する場合は申請が可能です。

埼玉県に申請する場合は、免許状の発行者が埼玉県教育委員会であることを御確認ください。

なお、申請には免許状の原本が必要です。

書換の申請方法は、「教員免許の書換」のページを御覧ください。

Q3-2

免許状を紛失しました。再発行はできますか?

盗難届・遺失届が受理されている場合や、火災、災害等に遭ったことの公的な証明書がある場合には再交付の手続ができます。

自宅で紛失した等の場合には、免許状原本の再交付ができません。

埼玉県に申請する場合は、免許状の発行者が埼玉県教育委員会であることを御確認ください。

再交付の代替としては授与証明書を申請してください。授与証明書は、免許状と同等の効力を持つ証明書です。

再交付の申請方法は、「教員免許の再交付」のページを御覧ください。

Q3-3

免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名が変わっています。新しい氏名での再交付はできますか?

免許の書換と再交付を同時に申請していただくことで、新しい氏名での免許状が発行できます。

Q3-4

再交付申請の際に必要な、再交付理由書とはなんですか?

再交付の際は、原則として下記のとおり公的な証明書の提出が必要です(証明書の名称は発行者により異なることがあります)。

しかし、例えば「警察に盗難届を提出したが、『盗難等届出証明書』は依頼しても発行されなかった」といった場合、代わりに申請者御本人が「再交付理由書」に届け出た官公署名や届出年月日、受理番号等を記入し、提出してください。

|

再交付の理由 |

必要な書類 |

|---|---|

|

破損・汚損 |

破損・汚損した免許状 |

|

焼失、災害による滅失 |

消防署や自治体が発行した罹災証明書 |

| 盗難 |

警察の盗難等届出証明書 盗難等届出証明書が発行されない場合には、届出の受理番号等を記入した再交付理由書(様式第17の2)(ワード:17KB) |

|

紛失 |

警察の遺失届受理証明書 |

Q3-5

免許状を小・中・高の3種類持っています。書換願・再交付願は何枚提出すればよいですか?

電子申請の場合、一度の申請(入力)で3種類まで申請できます。

電子申請ができない等の理由で、紙の交付願(申請書)を記載し来庁により申請する場合、申請する免許状のつき1枚(例では計3枚)提出してください。

なお、申請方法を問わず、添付書類(戸籍抄本等)も3部必要(1部原本であれば、他はコピーで可)です。手数料も、免許状ごとに必要となります。

Q3-6

免許状の原本を紛失している場合でも書換できますか?

書換申請には免許状原本が必須です。原本を提出できない場合は書換できません。書換は法令上の義務ではありませんので、旧氏名・本籍地のままでも免許状の効力には影響はありません。

ただし、再交付の事由(罹災による紛失や盗難等)に該当する場合は、再交付申請を同時に行うことで、書換後の免許状を再交付することができます。

4.電子申請・届出サービスや電子納付関係(質問一覧)

Q4-1

電子申請・届出サービスとはどのようなものですか?

インターネットを利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから原則として24時間、申請・届出・相談をすることが可能です。

一部の手続については手数料等を電子納付することもできます。

操作方法の問合せ先やよくある質問については、電子申請・届出サービスの御案内ページ(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

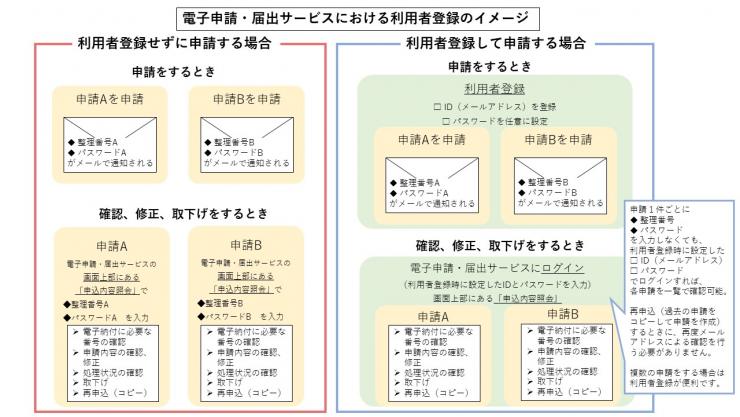

Q4-2

利用者登録をしなくても申請や相談はできますか?

埼玉県教育委員会への教員免許に関する申請や相談は、利用者登録せずに行うことも可能です。

利用者登録をすると、以下の点で便利です。

ID(メールアドレス)やパスワードを御自身で設定できます。

・申請する際に、利用者登録した内容が一部自動で入力されます(修正が必要な場合もあります)。

・利用者登録後にログイン状態で申請等をしたものは、ログインすれば全ての申請内容等を一覧で確認できるため、複数の申請等を行う場合に便利です。

・過去の申請内容をコピーして新しい申請を作成できます(利用者登録をしなくてもできますが、都度メールを使った確認が必要です。状況によりコピーできないこともあります)。

・利用者登録した内容を教職員採用課が閲覧することはありません。

Q4-3

Pay-easy(ペイジー)とはどのような納付方法ですか?

県手数料の納付を、インターネットバンキングや対応ATM(現金自動預払機)を利用して行えるサービスです。

Pay-easy(ペイジー)というシステムを利用します。

埼玉県教育委員会への教員免許に関する申請では、ペイジーの利用手数料はかかりません。

使い方などの詳細は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のWEBサイト(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

上記ページで利用可能と表示されていても、埼玉県への納付には対応していない金融機関があるようです。

埼玉県への納付が可能な金融機関は、埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

納付時に必要な各種番号は、電子申請・届出サービス上でお知らせします。

手数料納付をお願いするメールが届いてから、電子申請・届出サービスにアクセスして御確認ください。

Q4-4

電子納付の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

納付期限を経過すると、その番号では納付が受け付けられなくなります。

期限までに納付できない事情がある場合は御相談ください。

納付期限を過ぎてしまった場合は、お手数ですが再度申請を行ってください。

5.その他(Q&A)

Q5-1

教員免許を生かして学校で働くにはどうすればよいですか?

埼玉県教育委員会による募集

- 臨時的任用教員等として登録する

埼玉県教育委員会では、県内の県立学校及び市町村立学校(さいたま市を除く。)における欠員補充や、休職等で勤務することができない教職員の代替としての「臨時的任用教職員」及び「非常勤講師」を随時募集しています。

あわせて、育児休業等の代替としての「任期付教員」、「育児休業等代替職員・任期付短時間勤務職員」等を随時募集しています。

詳細は臨時的任用教職員等の登録者募集について(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

- 教員採用選考試験を受験する

埼玉県教育委員会が実施する教員採用選考試験については、募集情報(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

埼玉県教育委員会以外による募集

- 埼玉県教育委員会以外(さいたま市、他都道府県)の教育委員会や国立・私立学校での採用を御希望の場合は、そちらへ直接お問合せください。

- 埼玉県内の市町村教育委員会では、教員免許状所持者を対象に独自の募集をしていることがあります。

勤務を御希望の市町村教育委員会にお問合せください。

クリックで拡大します。(PDF:290KB)

クリックで拡大します。(PDF:290KB)