環境科学国際センター > 試験研究の取組 > 担当の紹介 > 化学物質・環境放射能担当の紹介

ここから本文です。

ページ番号:119715

掲載日:2025年2月21日

化学物質・環境放射能担当の紹介

化学物質・環境放射能担当の主な調査・研究活動を紹介します。

ダイオキシン類、残留性有機汚染物質(POPs)、未規制有害化学物質など、極微量でも人の健康や生態系に影響を与えるおそれがある化学物質や、環境中の放射性物質などを対象とし、環境モニタリング、分析技術の開発、環境リスク評価のための情報管理などを行っています。

主要研究課題

1. 化学物質による環境汚染の実態把握や化学物質を利用した社会課題対策に関する調査研究

私たちの身の回りには、様々な化学物質が使用されています。しかし、法律や条例で規制されている化学物質は一部に過ぎないため、環境への悪影響が懸念される物質(高懸念物質)や未規制の物質について、汚染実態や毒性情報などから環境リスクを評価することは重要です。そこで、化学物質による環境リスクを評価するために、高懸念物質などの測定法や調査解析方法を開発し、環境汚染の実態把握に関する研究を行っています。

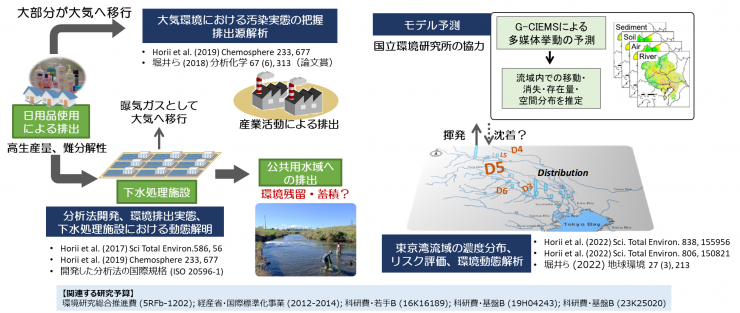

(1)メチルシロキサン類の分析法開発と環境汚染実態及び環境動態の解明に関する研究

有機ケイ素化合物の一種である揮発性メチルシロキサン(VMS)は、シリコーンポリマーの原料や日用品の溶剤などに幅広く使われています。近年、一部のVMSについて環境への悪影響が指摘され、欧州では日用品などへの使用規制が進められています。一方、日本でのVMSの排出量や濃度分布に関する情報は極めて少なく、環境動態の理解やリスク評価は十分ではありません。そこで、VMS及び類縁物質について大気、水質、底質、生物試料などの様々な環境媒体について分析方法を確立し、環境中のVMS濃度分布の把握と、動態の解明を目指しています。担当で開発した水試料の分析方法は、国際標準化機構の規格(ISO 20596-1)として採用されました。

メチルシロキサンの環境動態

・Horii et al. (2017) Sci Total Environ.586, 56 /・堀井ら (2018) 分析化学 67 (6), 313 (論文賞) /・Horii et al. (2019) Chemosphere 233, 677 /・開発した分析法の国際規格 (ISO 20596-1) /・Horii et al. (2022) Sci. Total Environ. 806, 150821 /・Horii et al. (2022) Sci. Total Environ. 838, 155956 /・堀井ら (2022) 地球環境 27 (3), 213

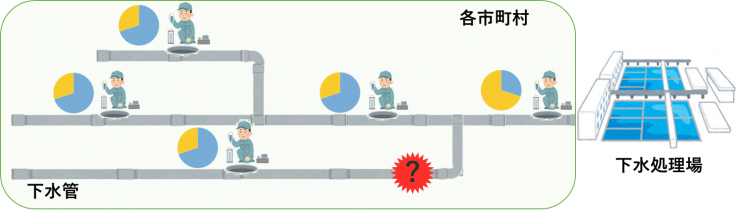

(2)人工甘味料を利用した下水道不明水の浸入箇所の推定方法の開発

下水管が老朽化で破損し、そこから地下水などが不明水として侵入すると、下水の処理量が増えて処理コストがかさんでしまいます。しかし、不明水の浸入箇所を見つけることは容易ではありません。そこで、生活排水に特徴的に含まれる化学物質である人工甘味料に着目しました。不明水の侵入によって下水が希釈されると下水中の人工甘味料濃度が低下しますので、様々な地点で下水管中の人工甘味料を調査し、その濃度分布から不明水の浸入箇所を推定する方法を開発しています。

人工甘味料測定による不明水の浸入箇所の推定

2. 化学物質の測定法の開発とリスク評価への適用性についての調査研究

工場などで使用されている化学物質の中には有害なものもあります。それらの有害化学物質が災害や事故で環境中に漏洩した場合、ヒトへの健康被害や生態系への悪影響が懸念されることから、化学物質の漏洩を想定し、安全性を迅速に確認するための方法について研究しています。

(1)漏洩事故を想定した河川中の有害化学物質のスクリーニング分析(一斉分析)法の開発

工場などで取り扱われる有害化学物質が災害や事故によって河川などへ流出した場合、ヒトに対する健康被害や生態系への悪影響が懸念されますが、有害化学物質の多くは分析法が確立されておらず、漏洩時のリスク評価が困難です。そこで、河川水中の有害化学物質の迅速なスクリーニング分析法の開発を行っています。また、物質の判別精度を向上させるデータ解析手法についても併せて検討を進めています。

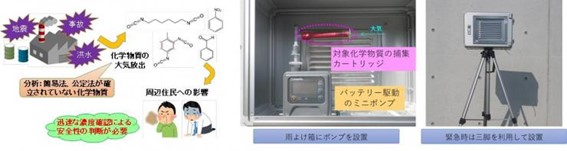

(2)大気中の化学物質の迅速な測定法の開発とリスク評価への適用性に関する調査研究

有害な化学物質が大気中に漏洩した場合、ヒトが直接暴露され被害を受ける可能性があります。現場の安全性を判断するためには、大気中の化学物質の濃度を測定する必要がありますが、未だに測定方法が確立されていない化学物質も数多く存在します。そこで、測定法が確立されていない有害化学物質の迅速な測定法の開発に取り組んでいます。

研究の全体像と調査方法の例

行政支援業務

埼玉県環境基本計画では、長期的な目標として「安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された自然共生社会づくり」を掲げており、豊かで安全な水環境・大気環境・生活環境の保全のため、化学物質による環境リスクの低減、ダイオキシン類対策の推進、放射性物質への対応などに取り組んでいます。これらの行政施策を支援するため、環境への悪影響が懸念される化学物質による環境汚染実態の把握とリスク評価、環境中放射性物質濃度の調査などを実施しています。

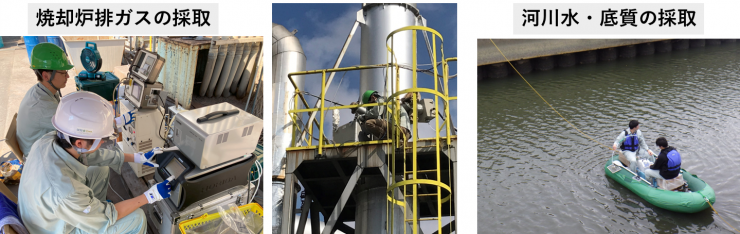

(1)ダイオキシン類に関する調査・解析

大気、河川水、河川底泥、地下水、土壌など環境試料中のダイオキシン類濃度を調査・測定しています。また、ダイオキシン類の排出規制業務を支援するため、工場からの排出水、排出ガス、焼却灰などの濃度を調査・測定しています。

ダイオキシン類測定用試料の採取

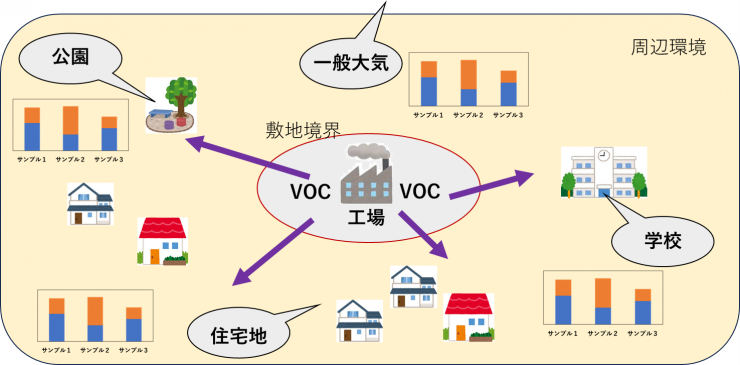

(2)工業団地周辺の有害大気汚染物質に関する調査・解析

大気汚染防止を推進するには、有害大気汚染物質を扱う工場などが周辺環境に及ぼす影響について的確に把握することが重要です。本業務では発生源となりうる工場などを主な対象とし、周辺で大気調査を実施して、大気汚染防止に資する知見を得ることを目的としています。これまでに、塗料や接着剤などに含まれる揮発性有機化合物(VOC)などについて、排出実態などを調査してきました。また、過去の調査データを新たな手法で再解析し、未確認の化学物質を探索することも検討しています。

有害大気汚染物質調査の全体像

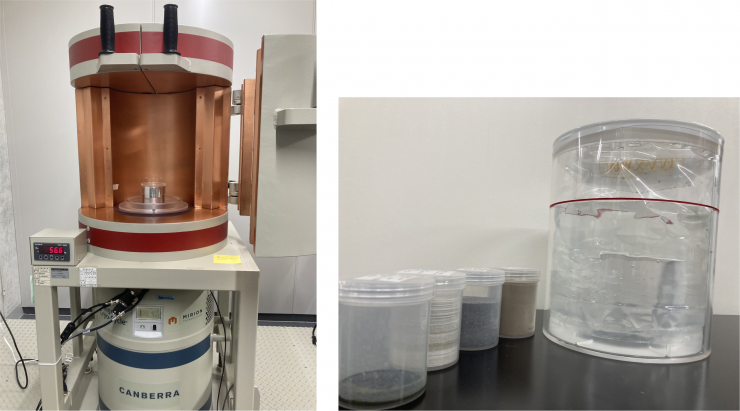

(3)環境放射能に関する調査・研究

原子力規制庁から環境放射能水準調査業務を受託しており、県内における環境放射能の現況を調査しています。また、核実験など新たな環境放射能汚染のおそれがある事案が発生した場合には緊急時のモニタリングを実施します。自主研究では、多様な自然環境を内包する環境科学国際センターの生態園で土壌や生物などの様々な媒体を調査し、非除染の環境下においてもセシウム-137濃度が顕著に低下すること、県内の空間放射線量率には人工放射性物質の寄与は小さいと考えられることを報告しています。

ゲルマニウム半導体検出器(左)を用いて試料(右)に含まれる放射能濃度を測定しています

自主研究の成果 ・伊藤ら (2022) 環境化学 32, p73-77 /・Ochiai et al. (2024) Environ. Monit. Contam. Res. 4, p95-98

お問い合わせ