トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 秩父地域振興センター > 県民生活 > 『秩父共助スタイル~ちちぶでひろがる新しい輪~』地域活動に参加してみませんか! > NPO活動体験レポート 第5回 特定非営利活動法人和の里みや

ページ番号:263417

掲載日:2025年3月11日

ここから本文です。

NPO活動体験レポート 第5回 特定非営利活動法人和の里みや

理事の長谷川 信枝さんと長谷川 友紀さんにお話を伺いました!

【理事の長谷川 友紀さん(左)と長谷川 信枝さん(右)】

【理事の長谷川 友紀さん(左)と長谷川 信枝さん(右)】

特定非営利活動法人和の里みや(以下、和の里みや)の設立経緯を教えてください。

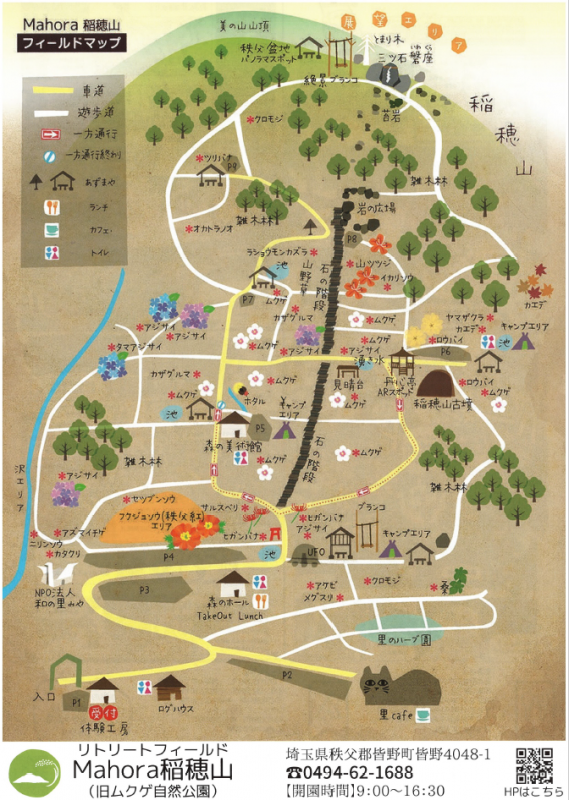

当法人の活動拠点であるMahora稲穂山(旧ムクゲ自然公園)には、数多くの薬草が自生しており、薬草園もありましたが、度重なる鳥獣被害や人手不足により放置状態となっていました。しかし、代表理事をはじめとする仲間の中では「この山に自生する野草、薬草の可能性を活かし伝えていきたい」という思いがあり、薬草園の復活と植物の保護整備、活用などを目指し有志で活動を始めました。しばらくは任意団体として活動していましたが、今後も継続的に事業を行っていくためには団体としての運営を強化していく必要があると考え、平成30年6月に法人化しました。

【Mahora稲穂山フィールドマップ】

和の里みやの日頃の活動について教えてください。

秩父地域の自然の素晴らしさを感じていただくために、自然素材のものづくりワークショップや映画上映会などを行っています。ワークショップは、毎年8月頃に開催しており、藍染めやミニすだれ、葉脈標本づくりなどを体験していただくものです。夏休み中の子どもたちの参加が多く、体験後には「良い自由研究になった!」と嬉しい感想をいただけています。映画上映会は年に2回程度実施しており、持続可能なよりよい未来に向けて自然環境、安心・安全な食や暮らしのドキュメンタリー映画の上映をしています。知る人ぞ知る貴重な映像を皆さんに届けられるよう心がけています。

地域活動のやりがいを教えてください。

人手不足ということもありイベントの準備には時間がかかってしまうので、やりたい時期に開催できるよう早めに動き出しています。こうして時間をかけて準備したイベントで、参加者の楽しそうな様子が見られると「やってよかった」と感じますし、「また開催したい」と次への活力も生まれてきます。

また、地域活動をとおして「ものの価値」を知る機会がたくさんあります。例えば、山から自然素材を採ってきて、一からものづくりを始めると、ものができるまでの過程、そして完成までの大変さを知ることができます。身の回りにあるものの見方が変わり、これまで以上に大事にしようと思えます。

法人の今後の目標を教えてください。

地域の皆さんにももっと参加してもらい、地域に根差した活動をしていきたいと考えています。そして、先人の知恵や文化を子どもたちに継承していきたいです。子どもたちには多くの体験をしてほしいし、体験をとおして自然とともに豊かに生きるための力を獲得してほしいと考えています。現代は、何でもあって当たり前、便利な時代ですが、何かあった時に対処する方法・手段を知っておいてほしいのです。その導きが少しでもできればと思っています。

また、イベントの参加者から「こういう場所で暮らしたい」「移住をしたい」と言っていただけたことがあります。今後も、多くの人に「楽しい経験ができる場所」として秩父地域を選んでいただけるよう秩父地域の魅力を伝えていきたいです。

地域活動への参加に二の足を踏んでいる方へのメッセージをお願いいたします。

興味があれば地域活動に参加してみるなど、ぜひ行動してみてください。参加することによって、自分の考えに気付いたり、関心が広がったりすると思います。私たちも地域活動をとおして、大事なものや残していきたいことに気付くことができました。みんなプロではないので、多くの人の協力を得ながら手探りで活動しています。楽しむ気持ちさえあれば良いのです!

【Mahora稲穂山展望エリアから見る秩父盆地】

【Mahora稲穂山展望エリアから見る秩父盆地】

[取材日:2025年1月14日]

当センター職員がNPO活動(地域活動)を体験しました!

体験したNPO活動(地域活動)は?

令和6年8月16日(金曜日)に開催された「SDGs自然素材のものづくりワークショップ」の運営スタッフとして参加させていただきました。

このイベントは、法人の自然体験活動事業の一環で夏休み企画として毎年開催されています。葉脈標本づくりやひょうたんライト&ひょうたんピーポーづくり、藍のたたき染めなど、自然素材を使って楽しく作品作りをすることができます。

【ひょうたんライト&ひょうたんピーポーづくりをする参加者の様子】

【ひょうたんライト&ひょうたんピーポーづくりをする参加者の様子】

体験した業務(運営スタッフ)の内容は?

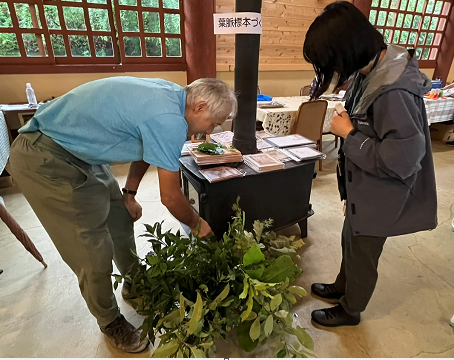

いくつかある体験の中で、葉脈標本づくりの先生のお手伝いや参加者のサポートをさせていただきました。

スタッフとして、9時30分頃にイベント会場であるMahora稲穂山の森のホールに集合し、葉脈標本づくりの作業手順を確認することから始まりました。初めての体験だったため、どのような工程を経て葉脈標本が完成するのかとても楽しみでした。

【葉脈標本づくりの先生から説明を受ける当センター職員】

【葉脈標本づくりの先生から説明を受ける当センター職員】

10時からワークショップがスタートしました。葉脈標本づくりを希望する参加者に付き添い、作業の説明を丁寧に行いました。

葉脈標本づくり

Step1 好きな葉を選ぶ

ヒイラギやキンモクセイ、モミジなど様々な葉の中から、葉脈標本に使いたい葉を選びます。ヒイラギやキンモクセイは葉脈標本づくりに適していて、反対にモミジは形を残すのが比較的難しいようです。葉っぱ選びに悩んでいる参加者には、「きれいに作れるのはこれだよ!」とアドバイスをしながら一緒に選びました。

Step2 葉を煮る

葉を柔らかくするために、薬液を入れて加熱した鍋で5~10分程度葉っぱを煮ます。葉の硬さによって煮る時間が異なるため、様子を見ながら調整しました。

Step3 葉を水につける

葉が柔らかくなったら鍋から取り出し、綺麗にするために水に浸します。葉の色が黒く変化しており、参加者は興味深く観察していました。「昆虫の羽みたい!」という驚いた様子の声も聞こえてきました。

Step4 葉をブラシでたたく

葉脈を残すために、その周りの葉肉をブラシでたたきます。葉脈はとても細くて脆いので、こすらず、優しくたたくことがポイントです。そして、綺麗な標本を作るためには、どれだけ綺麗に葉肉を落とせるかが重要だそうです。細かく根気がいる作業になるので、「この部分、もう少したたいてみよう!」と参加者に励ましの声をかけながらサポートしました。

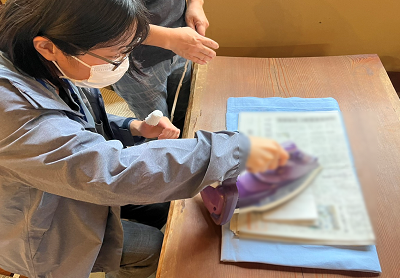

Step5 葉を乾かす

葉肉を落とせたら、葉の形を整え、乾かすためにアイロンをかけます。自然乾燥が好ましいですが、時間短縮のため今回はアイロンを使いました。葉脈の形がつぶれないようにペーパーに葉をつつみ、丁寧にアイロンをかけていきました。参加者は、葉脈標本の完成を楽しみに、ペーパーを開く瞬間をじっと見守っていました。

完成!!!

世界に一つだけの葉脈標本が完成しました。額に入れた葉脈標本を玄関に飾ったり、自分の部屋に飾ったりと皆さん思い思いの場所に置いているようです。貴重な体験を形に残すことができてとても嬉しそうでした。

業務(運営スタッフ)を体験した感想は?

私は植物や自然について詳しくありませんでしたが、会員の皆さんが丁寧に教えてくださり、参加者と一緒に知識を深めることができました。ふだんはスマホやゲームで遊んでいるという子どもたちも、この日は葉脈標本やひょうたんライトづくりなどの体験活動に夢中になっていたのが印象的でした。“ふだんしていないことをしてみる“という経験も大切だと思いました。また、私も実際に目で見て触れることで、自然の大切さや、自然をどう活用していくのかを考えるきっかけになりました。雄大な山々などが特徴の秩父地域ですが、高齢化が進み後継者不足という課題もあります。秩父地域の豊かな自然を今後も守っていくために、一緒に活動してみませんか?

[体験日:2024年8月16日]