ページ番号:25932

掲載日:2025年7月8日

ここから本文です。

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例について (施行日:令和7年7月1日)

埼玉県では、無秩序な土砂の堆積を防止し、もって県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的に「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(以下、『旧土砂条例』という。)」を施行し、土砂の排出、堆積等について必要な規制を令和7年6月30日まで行っていました。

令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、『盛土規制法』という。)が令和5年5月26日から施行されました。埼玉県(政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川越市、川口市、越谷市)を除く。)での規制開始は、令和7年7月1日となっております。また、建設現場から排出される土砂についても搬出先の適正を確保するため、資源有効利用促進法の政令及び省令(以下、『資源有効利用促進法政省令』という。)が改正されました。

これらの法令と旧土砂条例の一部規定が重複するなどの状況となったことから、旧土砂条例の一部を改正して「埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」(以下、新改正土砂条例という。)が令和7年7月1日から施行されます。

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例(PDF:139KB)

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例【新旧対照表】(PDF:325KB)

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則(PDF:1,320KB)

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則【新旧対照表】(PDF:451KB)

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例及び施行規則2段対照(PDF:2,864KB)

埼玉県法規集からも条例及び施行規則を確認することができます。

条例の目的

県民の生活環境の保全に寄与することを目的として、新改正土砂条例を施行し、土砂の堆積による土壌の汚染防止等について必要な規制を行っています。

条例の対象

本条例では山間部等の谷地を埋め立てる行為、農地や宅地の造成などで土地を埋め立てる又は盛土を行う行為(整地等の行為も含む。)、ストックヤードなどで土砂を堆積している行為等を対象としています。製品の製造又は加工のための原材料の堆積は対象となりません。

必要な手続きについて

堆積に係る土地の汚染調査結果届出書

- 埼玉県内で3,000平方メートル以上の面積に土砂を堆積する場合に所管する環境管理事務所(PDF:334KB)へ届出書が必要です。

- 土砂の堆積に着手した日から起算して6月ごと

- 土砂の堆積の着手日から完了又は廃止の日までの期間が6月に満たない場合は、完了又は廃止のとき

ただし、さいたま市・川越市・川口市・越谷市・桶川市・毛呂山町・嵐山町及び鳩山町の区域で土砂の堆積に係る汚染調査に関してはそれぞれの市町へご確認下さい。

3,000平方メートル未満の土砂の堆積であっても、市町村条例等による手続きが必要な場合がありますので、市町村にご確認下さい。

汚染調査等の詳細については、以下の資料をご確認ください。

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例 (旧土砂条例)

旧土砂条例の一部改正に伴う経過措置について(事業者の皆様へ)

埼玉県内で3,000平方メートル以上の面積に土砂を堆積する場合→土砂の堆積許可

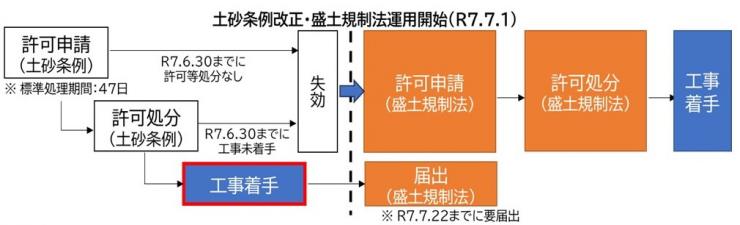

土砂条例の新規の許可申請は、盛土規制法の運用が開始されるまでに許可を受け、工事に着手していることが必要です。令和7年7月1日以降は、土砂条例による土砂の堆積許可が必要なくなります。なお、土砂条例改正前に許可申請を行っていたとしても、十分な審査期間がなく、令和7年6月30日までに許可処分等が下りない場合には、当該申請は却下されたものとみなされます。

土砂条例の許可を受け、令和7年6月30日までに工事着手している場合は、令和7年7月22日までに盛土規制法に基づく届出を提出してください。また、工事着手が令和7年7月1日以降になる場合は、盛土規制法に基づく許可を別途、取得する必要があります。

(詳細は埼玉県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称『盛土規制法』)について」をご覧ください。)→都市計画課HPに遷移します。

埼玉県内で500立方メートル以上の量の土砂を排出する場合→土砂の排出届

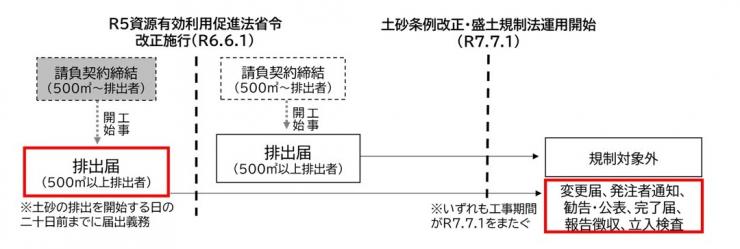

資源有効利用促進法政省令の改正施行後(R6.6.1以降)に請負契約を締結した建設工事(完了等の届出を行った者を除く)に係る排出届については、経過措置が適用されません。

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例一部改正に伴う経過措置について(PDF:1,243KB)

※なお、堆積に係る土地の汚染調査(3,000平方メートル以上の堆積)については、引き続き改正後も土砂条例で規定しておりますので、ご留意ください。

旧土砂条例の概要について

旧土砂条例及び施行規則2段対照について

令和7年6月30日までの土砂条例及び施行規則については、下記の「条例及び施行規則2段対照」をご覧ください。

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例及び施行規則2段対照(PDF:5,860KB)

条例は何が対象になるの?

本条例では、土砂の堆積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積」と定義しています。製品の製造又は加工のための原材料の堆積は対象となりません。

また、建設工事などから発生する建設発生土を含めた土砂を対象としており、土砂であれば有価物か無価物かは問わず、本条例の対象となります。

※太陽光パネル設置に伴う造成など土地利用の形態等を問わず、土砂を用いて土地を埋め立てたり盛土を行なったりする場合は、土砂に関する県条例又は市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、事前に環境管理事務所及び市町村の土砂担当課に御相談ください。

何をすればいいの?

事業者の皆さまへ 手続に関するチラシ(PDF:533KB)

以下のような事業を行う場合には、手続が必要となります。

- 500立方メートル以上の土砂の排出届出が必要です。

- 3,000平方メートル以上の土砂の堆積許可が必要です。

県民の皆さまへ

「土砂の崩落の恐れがある。」「無秩序な土砂の堆積がある。」

このようなことを見かけたら、お近くの環境管理事務所や市町村までご連絡ください。

土砂の排出の届出

- 建設工事に伴って、500立方メートル以上の土砂を排出する場合は、排出を開始する日の20日前まで

- 堆積した土砂を、1ヶ月間に500立方メートル以上排出する場合は、排出する月の初日の10日前まで

に管轄する環境管理事務所(PDF:387KB)まで届出を行ってください。

様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:246KB)/(PDF:210KB))を使用してください。

また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。

土砂の堆積の許可

土砂の堆積を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合、土砂の堆積に関する計画を作成し、管轄する環境管理事務所(PDF:414KB)まで申請を行ってください。

ただし、さいたま市・川越市・川口市・越谷市・桶川市・毛呂山町・嵐山町及び鳩山町の区域で土砂の堆積を行う場合は、それぞれの市町の条例が適用されますので、それぞれの市町へお問合せください。

3,000平方メートル未満の場合でも、市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。

条例及び施行規則に関する技術指針(PDF:81KB)を参照してください。

様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:246KB)/(PDF:210KB))を使用してください。

また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。

※埼玉県税の納税証明書の添付省略について

埼玉県に法人県民税、法人事業税、個人事業税を納めている申請者は、同意書(ワード:25KB)等を提出することにより、埼玉県税の納税証明書の添付を省略することできます。(個人県民税は、個人市町村民税とあわせて個人住民税として市町村が賦課徴収を行っています。そのため、市町村で納税証明書を取得し、申請書に添付してください。)

なお、納税状況等によっては省略できない場合もあります。詳しくは同意書様式の裏面を御確認ください。

手続に関するQ&A

この条例や手続に関して、よくある問合せをまとめたものです。

申請の参考にしてください。

行政処分について

こちらのページをご確認ください。

「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」に基づく行政処分について

土砂搬入禁止区域の指定について

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例第28条第1項の規定に基づく、土砂搬入禁止区域の指定については、こちらのページをご確認ください。