ページ番号:223474

掲載日:2026年1月5日

ここから本文です。

円滑な価格転嫁に向けた環境整備

最新のお知らせ

- 「九都県市が連携した価格転嫁の円滑化に関する取組」について

- 「埼玉県 価格転嫁 成功事例集」を作成しました!

- 「価格転嫁サポーター」が企業の皆さまに支援情報をお届けします!

- 「価格交渉に役立つ各種支援ツール」(価格交渉支援ツール・収支計画シミュレーター)について

- 「価格交渉に役立つ伴走型支援」について

- 「価格転嫁相談窓口」について

- 「価格転嫁の円滑化に関する協定」について

- 「パートナーシップ構築宣言の登録サポート」について(パートナーシップ構築宣言の登録方法はこちら)

- 「適切な価格転嫁に関する研修会」について(研修会アーカイブ動画はこちら)

- 「パートナーシップ構築宣言のメリット・デメリット」について

このような状況において、成長と分配の好循環を生み出し、中小企業の賃上げを実現するためには、適切な価格転嫁を行える環境整備をすることで、サプライチェーン全体での共存共栄、付加価値の向上を図り、県内企業の稼げる力を高めていくことが重要となります。

令和4年度第2回強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議において、適切な価格転嫁の実現を後押しするため、国の価格交渉促進月間に合わせ「価格転嫁の気運醸成キャンペーン」を実施することとし、産官金労の12者で協定を締結し、連携して取り組んでいます。

協定に基づき、これまで県制度融資の適用拡大、県や国の補助金における加点措置の実施、様々な媒体を活用した広報など、円滑な価格転嫁の環境整備に取り組んできました。

令和7年度においても協定締結団体と連携し、県の予算事業として円滑な価格転嫁に向けた更なる環境整備に取り組んでいます。

円滑な価格転嫁に向けた環境整備事業(「パートナーシップ構築宣言」の登録促進など)

1 目的

コスト高に対する企業の基本的な対応として価格転嫁を適切に行い、それを賃上げにまでつなげていく正のスパイラルを生み出すため、高騰する原材料費等の適正な価格転嫁を促進するための取組を速やかに実施します。

2 主な取組内容

(1)価格転嫁の円滑化に関する協定の締結

- 産官金労の12者で全国初となる協定を締結し、産官金労のオール埼玉で連携した取組を実施

- 令和7年3月31日(月曜日)に価格転嫁の円滑化に関する協定の期間を令和8年3月31日(火曜日)まで延長

➢ 協定書の内容や協定締結団体一覧はこちら

(2)九都県市が連携した価格転嫁の円滑化に関する取組

- 企業のサプライチェーンは都県を越えて広がっていることから、価格転嫁の円滑化に向けて九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携した取組を推進

➢取組内容の詳細はこちら - 「中小企業の持続的な賃上げ実現に向けた価格転嫁の円滑化」に関する九都県市首長連名の依頼文、チラシを県内企業や経済団体に対して周知(令和7年6月から開始)

➢依頼文(PDF:192KB)

➢チラシ(PDF:2,066KB)

(3)「価格転嫁サポーター」制度の創設

- 金融機関と連携し、「価格転嫁サポーター」が企業に対して支援情報をお届けできる体制を、全国で初めて構築

「価格転嫁サポーター」ロゴマーク

➢ 「価格転嫁サポーター」制度の詳細や金融機関の取組事例はこちら

(4)価格転嫁の実効性確保に向けた企業への働き掛け・登録サポート

- 中小企業診断士によるヒアリングや「パートナーシップ構築宣言」登録に向けたサポートを実施

➢「パートナーシップ構築宣言」の登録サポートの申込み、登録方法、アンケート調査結果はこちら

➢「パートナーシップ構築宣言」の登録や登録企業リストはこちら((公財)全国中小企業振興機関協会運営のポータルサイトへ移動)

(5)価格転嫁相談窓口の設置

- 県内企業の皆さまの価格転嫁や価格交渉に関するお悩みを解決するため、相談窓口を設置

➢ 価格転嫁相談窓口の問合せ一覧はこちら

(6)価格交渉に役立つ伴走型支援の実施

- 支援を希望する企業に専門家を派遣し、価格交渉のノウハウ獲得に向けた伴走型支援を実施

➢ 価格交渉に役立つ伴走型支援の詳細はこちら

(7)価格交渉支援ツール等の無料公開

- 「価格交渉支援ツール」(企業が価格交渉の際に活用できるよう、主要な原材料価格の推移を分かりやすく表示できるツール)を作成

- 価格交渉支援ツールの基礎データは毎月中旬頃に更新

- 「収支計画シミュレーター」(価格転嫁の有無が今後の収益に与える影響を”見える化”することができるツール)を作成

(8)適切な価格転嫁に関する企業向け研修会の開催(動画配信中)

- 企業向けの研修会を「価格転嫁の円滑化に関する協定」の締結団体と共同開催(令和5年1月30日開催)

➢ 適切な価格転嫁に関する研修会の研修資料、アーカイブ動画はこちら

(9)パートナーシップ構築宣言のメリット・デメリットの公表

- パートナーシップ構築宣言のメリット・デメリットを公表

➢ パートナーシップ構築宣言のメリット・デメリット一覧はこちら

3 県民・事業者向け周知や広報

- 「中小企業の持続的な賃上げ実現に向けた価格転嫁の円滑化」に関する九都県市首長連名の依頼文、チラシを県内企業や経済団体に対して周知(令和7年6月から開始)

➢依頼文(PDF:192KB)

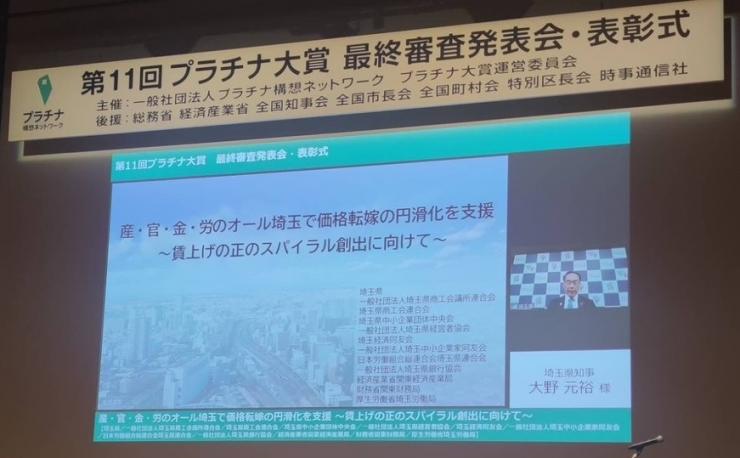

➢チラシ(PDF:2,066KB) - 価格転嫁の円滑化を支援する取組が「プラチナ大賞」にて、優秀賞「脱デフレ賞」を受賞

「プラチナ大賞」は、イノベーションによる新産業の創出やアイデアあふれる方策などにより社会や地域の課題を解決し、「プラチナ社会」の姿を体現している、または体現しようとしている全国の自治体や企業などの取組を賞という形で称えるものです。 また、これらを「プラチナ社会」のモデルとして広く社会に発信することを通じて、「プラチナ社会」の実現に向けたビジョンや具体的なアクションの理解・浸透を図ることも目的とし、2013年から毎年1回開催しています。

- 業界全体、社会全体の適切な価格転嫁の気運を醸成するため、新聞や専門誌などメディアを活用した広報を実施

- 県内企業4万社に対して、「価格転嫁の支援制度のご案内」を郵送(令和5年8月29日)

▶「パートナーシップ構築宣言」の登録による価格転嫁の実効性向上について(依頼)(PDF:203KB)

▶価格転嫁の円滑化に向けた支援 ~ 価格転嫁に関するお悩みに対応します ~(PDF:897KB)

▶\登録していますか?/「パートナーシップ構築宣言」 ~ 取引先との共存共栄・取引条件のしわ寄せ防止に向けて ~(PDF:1,192KB)

▶\これさえ見れば簡単に登録/パートナーシップ構築宣言の登録フローチャート(PDF:1,992KB)

▶エネルギー・原材料費上昇の根拠資料として価格交渉支援ツールを御活用ください(PDF:980KB)

- 県内企業約1万7,000社に対して、宣言登録の依頼文を郵送(第1回:令和4年12月22日、第2回:令和5年1月26日)

▶「パートナーシップ構築宣言」の登録及び価格転嫁のアンケート調査について(依頼)(PDF:113KB)

▶埼玉県価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に関するアンケート(PDF:933KB)

▶「適切な価格転嫁」のお願い(チラシ)(PDF:881KB)

- 宣言登録を依頼した県内企業1万7千社に対して、フォローアップ通知を郵送(令和5年3月27日)

▶価格転嫁のアンケート調査結果及び「パートナーシップ構築宣言」の登録について(依頼)(PDF:135KB)

- 駅前ビジョンで放映

- 県内上場企業宛て「適切な価格転嫁について」の通知を送付(令和4年9月27日)

- 埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県_事業者支援情報」にて、「適切な価格転嫁のお願い」を発信(令和4年10月4日)

▶埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県_事業者支援情報」の概要、お友達追加はこちら

4 価格交渉のプロセスについて

中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック

取引先と価格交渉を行うために準備しておくとよいツールや、交渉を行う上で抑えておくとよいポイントなどを、分かりやすくまとめています。(中小企業庁)

適正取引講習会eラーニング(外部サイトへリンク)

取引先との適切な関係構築に向けて、経済産業省が随時開催しています。中小受託取引適正化法や価格交渉術を基礎から学べる一貫したカリキュラム です。(中小企業庁)

5 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)」(内閣官房・公正取引委員会)の要旨

原材料価格やエネルギーコストのみならず、賃上げ原資の確保を含めて、適切な価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させ、物価に負けない賃上げを行うことは、成長型経済への移行のために必要です。その際、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化が不可欠です。

そこで労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のうち、労務費の転嫁に係る価格交渉に関し、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動、求められる行動について内閣官房及び公正取引委員会が連名で、次のとおり12の行動指針としてまとめています。

1.発注者として採るべき行動・求められる行動

(1) 価格への転嫁を受入れる取組方針を経営トップまで上げて決定し、書面等の形に残る方法で社内外に示すこと。

(2) 発注者側から定期的な協議の場を設けること。

(3) 説明・資料を求める場合は、最低賃金の上昇率などの公表資料*に基づくものとすること。

(4) 受注者の先にも取引先があることを意識し、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと。

(5) 受注者から要請があれば協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁要求を理由として不利益な取扱いをしないこと。

(6) 受注者からの申入れの功拙にかかわらず、必要に応じて労務費の価格転嫁にかかる考え方を提案すること。

2.受注者として採るべき行動・求められる行動

(1) 国・自治体、中小企業支援機関(商工会議所・商工会等)相談窓口を活用し積極的に情報収集して交渉に臨むこと。

(2) 発注者との価格交渉においては、最低賃金の上昇率などの公表資料*を用いること。

(3) 受注者が申し出やすいタイミング、受注者の交渉力が優位なタイミング等の機会を活用して値上げ要請を行うこと。

(4) 発注者からの価格提示を待たずに希望額を提示すること。自社の発注先などにおける労務費も考慮すること。

3.発注者・受注者の双方が採るべき行動・求められる行動

(1) 定期的にコミュニケーションをとること。

(2) 交渉記録を作成し、発注者と受注者の双方で保管すること。

指針に沿わない行為により公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法及び中小受託取引適正化法に基づき、公正取引委員会が厳正に対処します。

価格転嫁における取組事例や、業種別の労務費の転嫁率の状況などのデータも掲載されていますので、ご参照ください。

*公表資料(例)

| 令和7年度地域別最低賃金(別ウィンドウで開きます) |

| 連合2025春季生活闘争回答集計(別ウィンドウで開きます) |

| 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)(別ウィンドウで開きます) |

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)」

https://www.jftc.go.jp/roumuhi_gaiyou1.pdf(別ウィンドウで開きます)

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(全文)」

https://www.jftc.go.jp/roumuhi_tenkasisin.pdf(別ウィンドウで開きます)

公正取引委員会チャンネル労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針~取引適正化・価格転嫁促進に向けて~

https://www.youtube.com/watch?v=vyidGpQHTJM(別ウィンドウで開きます)

6 中小受託取引適正化法(取適法)・受託中小企業振興法について(令和8年1月1日施行)

発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」に実現を図っていくため、「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」の一部を改正する法律が成立しました。(令和8年1月1日施行)

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました(中小企業庁)

中小受託取引適正化法ガイドブック(「下請法」は「取適法」へ)(PDF:7,290KB)

取適法リーフレット(PDF:560KB)

詳細については、下記バナーのページを御覧ください。

関連ページ

- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト((公財)全国中小企業振興機関協会)

- 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の結果について(公正取引委員会)

- 価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果(中小企業庁)

- 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(公正取引委員会)