ページ番号:263668

掲載日:2025年5月16日

ここから本文です。

一級河川東川

東川は、狭山湖付近を起点とし、所沢市の中心市街地を東に流下、坂之下地内で柳瀬川に合流した後、新河岸川に注ぐ一級河川です。

東川沿いは、奈良時代から交通の重要拠点として発展し、鎌倉時代や江戸時代には宿場街としてにぎわった場所であり、所沢市街には「弘法の三ツ井戸」に由来する民話や史跡が残っています。

また、西武新宿線より下流沿線には、東京オリンピック記念の桜並木があり、春には桜の名所となっており、人々から広く親しまれています。

しかし、市街化の発展に伴い、雨水が地中へ浸透する量が少なくなる事により、中心市街地でたびたび浸水被害が発生するようになりました。今後、上流部の市街化によって、流出量のさらなる増大が予想されます。このため、東川は住宅地内を流れる都市河川として、浸水被害の軽減を目指す河川整備を求められています。また、併せて人々に潤いとやすらぎをもたらす環境の整備が期待されています。

東川地下河川・地下調節池

東川の改修計画は、東川周辺の自然環境や浸水機能を保全する「環境整備」と洪水被害を軽減する「河川改修」を両立することが求められています。

市街化が進むなかで、川沿いの良好な緑の景観や宅地を抱えている東川の改修では、川を拡幅したり、堤防を築くような従来のやり方で河川改修を行うことが大変難しくなっています。快適な環境を残しながら、早急な浸水対策を考えた場合、地下空間の利用が最も適切な方法と考えました。

このため、現河道直下に地下河川を整備する「東川地下河川計画」が総合治水対策に基づき策定されました。

東川地下河川

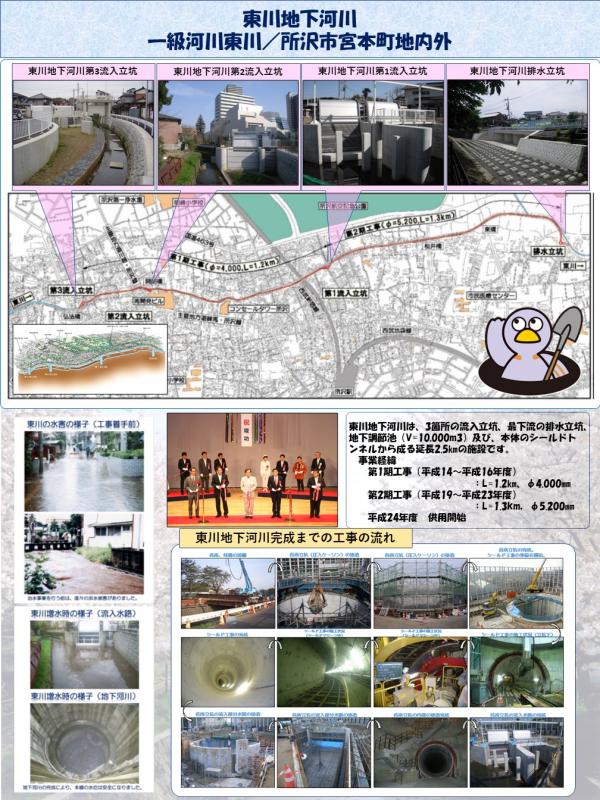

東川地下河川は、東川本川から洪水を流入させる流入立坑と、下流で排水させる排水立坑、及びこれらをつなぐ地下河川本体のシールドトンネルからなる、延長2.5キロメートルの施設です。

東川地下河川は、第1期区間と第2期区間に区間分けをし、上流側から整備を行いました。

第1期区間(第3流入立坑~第1流入立坑)

- 所在地:所沢市宮本町1丁目~所沢市西新井町2丁目

- 延長:1.2キロメートル

- シールド内径:4メートル

- 設計流量:Q=40立方メートル毎秒

- 整備時期:平成14年度~平成16年度

第2期区間(第1流入立坑~排水立坑)

- 所在地:所沢市西新井町2丁目~所沢市牛沼

- 延長:1.3キロメートル

- シールド内径:5.2メートル

- 設計流量:Q=63立方メートル毎秒

- 整備時期:平成19年度~平成23年度

東川地下調節池

東川地下調節池は、洪水が東川地下河川の許容量を超えた際に一時的に貯留し、河川洪水の危険性が収まった後に、貯留した水を東川地下河川に排出する施設です。

- 所在地:所沢市元町(所沢まちづくりセンターの地下)

- 面積:約2,500平方メートル

- 貯留容量:約10,000立方メートル(25メートルプール約19個分)

- 整備時期:平成18年度~平成21年度

東川地下河川のイメージ図・写真

東川地下調節池のシールについて

地下調節池の内部には、上部に架かるコンクリート床版を支えるための柱(直径1メートル)が、約40本設置されており、その様子が春日部市にある首都圏外郭放水路(防災地下神殿)と類似していることから、施設の役割を皆さまに知ってもらうため、シールを作成しました。

国の首都圏外郭放水路(防災地下神殿)のシールについては、首都圏外郭放水路を見学された方に配布しています。

首都圏外郭放水路ホームページ(外部リンクへ移動します)(別ウィンドウで開きます)

県の東川地下調節池のシールについては、所沢市民フェスティバルの県庁ブースにご来場頂いた方に配布予定です。