トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2025年3月 > 『埼玉県史料叢書28 官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書』を刊行します -埼玉県政の黎明期を伝える史料集-

ページ番号:265789

発表日:2025年3月14日11時

ここから本文です。

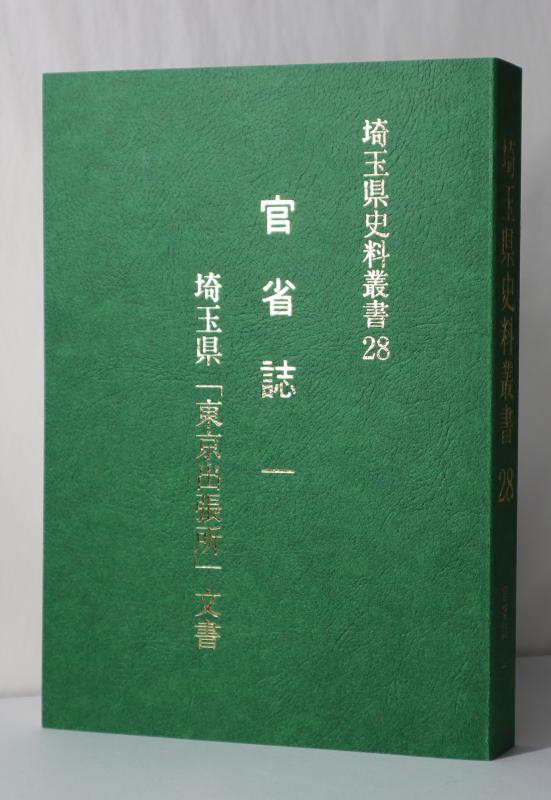

『埼玉県史料叢書28 官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書』を刊行します -埼玉県政の黎明期を伝える史料集-

部局名:教育局

課所名:文書館

担当名:史料編さん担当

担当者名:新井、鈴木(一)

直通電話番号:048-865-0112

『埼玉県史料叢書』(さいたまけんしりょうそうしょ)は、埼玉県の歴史や文化を知る素材となる重要な史料を翻刻・編集した史料集です。

この度、第28巻(第31回配本)として『官省誌一埼玉県「東京出張所」文書』を刊行する運びとなりました。

「官省誌」とは、「埼玉県行政文書」(国指定重要文化財)の内、明治初年に東京・常盤橋門内(現東京都千代田区)の旧越前藩邸に設けられた埼玉県東京出張所が、政府の各官庁とやり取りした文書等の記録です。本書はこの「官省誌」シリーズの1巻目に当たります。

本書は県内の公立図書館等に配布するほか、有償での頒布を行います。埼玉の歴史に親しむ生涯学習や地域史の研究等に広く御活用ください。

1 本シリーズの特色

埼玉県東京出張所は、明治5年(1872)から同8年(1875)にかけて東京・常盤橋門内(現東京都千代田区)の旧越前藩邸に設けられていた機関です。明治初年は、現在のように郵便制度が発達しておらず、政府と各府県とのやり取りは、主に府県ごとの東京出張所を介して行われていました。

埼玉県東京出張所は、明治5年(1872)から同8年(1875)にかけて東京・常盤橋門内(現東京都千代田区)の旧越前藩邸に設けられていた機関です。明治初年は、現在のように郵便制度が発達しておらず、政府と各府県とのやり取りは、主に府県ごとの東京出張所を介して行われていました。

そのため「官省誌」には、学制や徴兵制の実施、博覧会の開催やお雇い外国人への対応など、明治新政府が近代国家を目指して作った制度や施策の埼玉県内における施行過程が記されています。また、旧藩の負債処理や蚕糸業の許認可など、埼玉県の財政や経済、産業振興の状況を読み取ることができます。

江戸幕府から明治新政府へ、そして地方制度が藩から府県へと大きく変わる中で、政府や埼玉県が江戸時代の遺産を受け継ぎつつ、明治という新たな時代へ対応した歩みが記されているのが、「官省誌」シリーズの特色です。

2 収録史料の概要

本書では、埼玉県東京出張所が設置された明治5年(1872)から同6年(1873)までの史料の一部を収録しました。

本書では、埼玉県東京出張所が設置された明治5年(1872)から同6年(1873)までの史料の一部を収録しました。

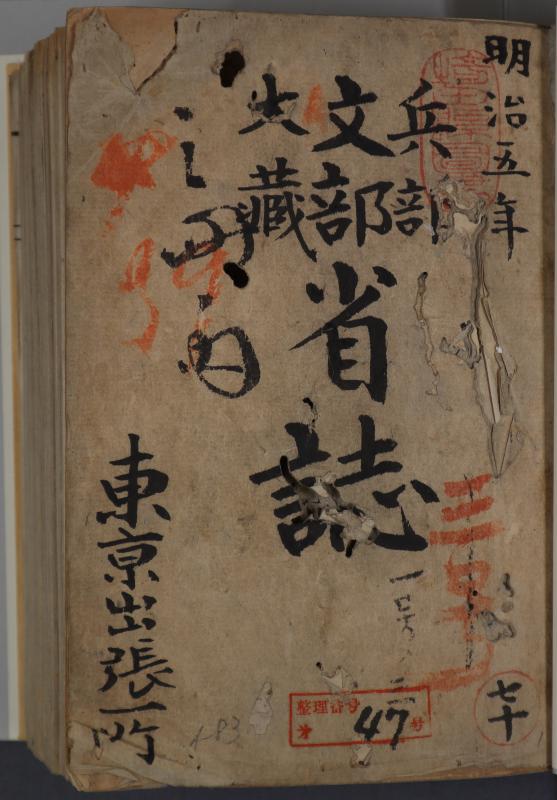

収録した史料の簿冊(史料をまとめて綴じたもの)名は、次の通りです。

(1)兵部・文部・大蔵省誌・租税寮誌

(2)大蔵省誌・外務工部省誌・海陸文部教部省誌

(3)官省誌

本書での「官省誌」という呼称は、簿冊名が「各官省等の名称+誌」と付けられたものを指しています(「官省誌」という簿冊名も含まれます)。

簿冊名のとおり、軍事(兵部省)、教育・学術・文化(文部省)、財務行政(大蔵省)、税(租税寮)、外交(外務省)、殖産興業(工部省)、国民教化(教部省)など、幅広い分野にわたって各官庁と埼玉県とのやり取りが収録されています。

3 主な収録史料

収録史料から、本書の特徴をよく表す内容の史料を紹介します。

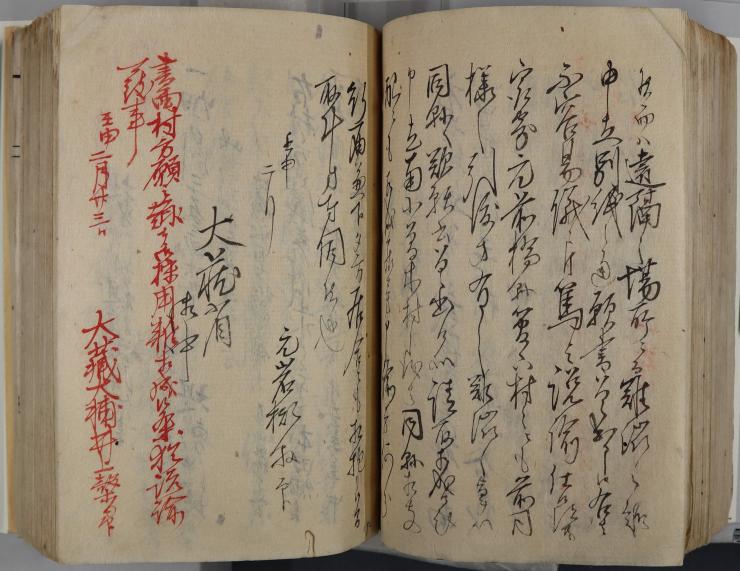

(1)村の移管に関わる大蔵省とのやり取り(本書92ページ)

明治5年(1872)に埼玉県の前身である旧岩槻県から大蔵省へあてた伺書です。多摩郡南小曽木村(現東京都青梅市)などの村々を神奈川県に引き渡す際、村々から神奈川県は遠いため難しいという願い出があり、どうすればよいかを大蔵省へ問合せています。対する大蔵省からは、村々の願い出は不採用としてなお一層説諭すべしとの回答がありました。

明治5年(1872)に埼玉県の前身である旧岩槻県から大蔵省へあてた伺書です。多摩郡南小曽木村(現東京都青梅市)などの村々を神奈川県に引き渡す際、村々から神奈川県は遠いため難しいという願い出があり、どうすればよいかを大蔵省へ問合せています。対する大蔵省からは、村々の願い出は不採用としてなお一層説諭すべしとの回答がありました。

府県の統合という政府の政策が、地域で施行される過程を読み取れる史料です。

(史料名「多摩郡南小曽木村他三ヶ村願ノ儀元岩槻県ヨリ大蔵省ヘ伺」)

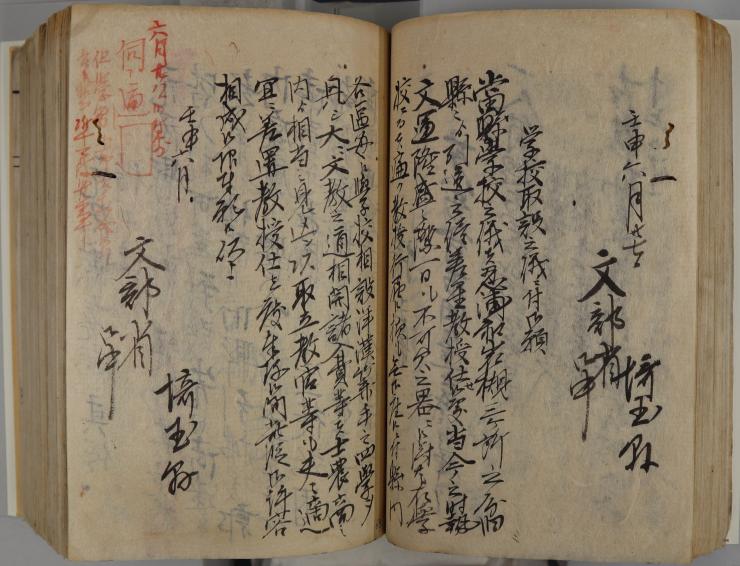

(2)学校の設置に関わる文部省とのやり取り(本書57ページ)

明治5年(1872)に埼玉県から文部省へあてた願書です。埼玉県内で忍・浦和・岩槻の旧県から学校を引き継いだものの、教育が行き届いていないため、学校を更に設置する許可を求めています。対する文部省からは、これを許可するとともに、学制が出された場合はそれに沿うべしとの回答がありました。

明治5年(1872)に埼玉県から文部省へあてた願書です。埼玉県内で忍・浦和・岩槻の旧県から学校を引き継いだものの、教育が行き届いていないため、学校を更に設置する許可を求めています。対する文部省からは、これを許可するとともに、学制が出された場合はそれに沿うべしとの回答がありました。

学校の制度が整備される以前から、埼玉県独自で学校設置を模索し、政府とのやり取りを行っていたことが分かる史料です。

4 書誌情報及び有償頒布の概要

書名:『埼玉県史料叢書28 官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書』

判型:A5判

ページ数:444ページ(本文及び付録)

有償頒布場所:県政情報センター(県庁衛生会館1階)

頒布開始時期:令和7年3月14日(金曜日)から

頒布価格:2,855円(税込)

有償頒布に関すること:県政情報センター

(電話048-824-2111、内線2890)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

『埼玉県史料叢書28 官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書』を刊行します -埼玉県政の黎明期を伝える史料集-(PDF:459KB)