トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 新型コロナワクチン接種について

ページ番号:193406

掲載日:2026年2月10日

ここから本文です。

新型コロナワクチン接種について

定期接種に関する概要

実施時期(令和7年度)

令和7年10月1日~令和8年3月31日のうち、市町村が定める期間

(実施時期は各市町村で異なります。)

【参考】令和6年度実施状況

| 定期接種開始 | 令和6年10月1日 | 全市町村 |

|---|---|---|

|

定期接種終了 |

令和7年1月31日 | 39市町村 |

| 2月28日 | 4市町 | |

| 3月31日 | 20市町 |

接種対象者

インフルエンザの定期接種と同様の対象者です。

- 65歳以上の方

- 60~64歳で一定の基礎疾患がある方(※)

(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種費用

自己負担額は市町村により異なります。

市町村問い合わせ先

ワクチンの効果・有効性等に関する情報について(厚生労働省ホームページ)

電話での問い合わせについて

- 制度などに関する、一般的な問い合わせ:厚生労働省感染症・予防接種相談窓口(0120-995-956)

- 接種実施に関する問い合わせ:お住まいの市町村にお問い合わせください。

- 各ワクチンの安全性・効果等に関する相談:各ワクチンメーカーのお客様相談窓口等へ直接お問い合わせください。

接種後の副反応等に関する相談について

コロナワクチン接種後の相談について

- ワクチン接種後に心配な症状がありましたら、まずは接種医またはかかりつけ医に相談しましょう。

- 接種後の副反応や有害事象について、お医者さんに行くべきか迷ったら埼玉県救急電話相談窓口(#7119)にご相談ください。

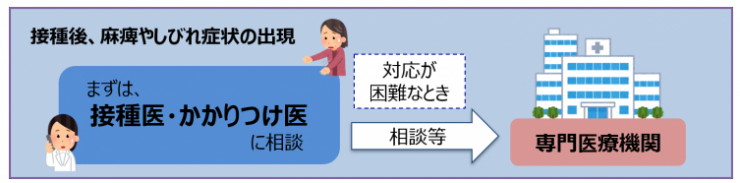

医師が相談できる専門医療機関について

埼玉県では、ワクチン接種後、徐々に出現する慢性的な麻痺やしびれなど、神経難病等が疑われる症状で、通常の医療機関では対応が困難な場合に、医療機関からの相談等を受け付ける専門医療機関として、県内4医療機関に御協力いただいています。

【専門医療機関】

- 埼玉医科大学病院(毛呂山町)

- 埼玉医科大学総合医療センター(川越市)

- 獨協医科大学埼玉医療センター(越谷市)

- 自治医科大学附属さいたま医療センター(さいたま市大宮区)

専門医療機関の受診には、かかりつけ医等を経由した専門医療機関への相談・紹介が必要となります。(かかりつけ医等の紹介がない場合、一般の方から専門医療機関へ直接ご連絡・受診はできません。)

ワクチン接種後の麻痺やしびれなどでお悩みの方は、まずはかかりつけ医等の近隣の医療機関をご受診ください。

なお、かかりつけ医等からは、より症状にあった診療のため、必ずしもこれらの専門医療機関ではなく、別の医療機関に紹介される可能性もあります。

健康被害救済制度について

健康被害救済制度の申請先は、お住まいの市町村となります。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。市町村の相談窓口はこちらをご覧ください。

※任意接種の場合は、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害者救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。

制度の詳細については、 厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

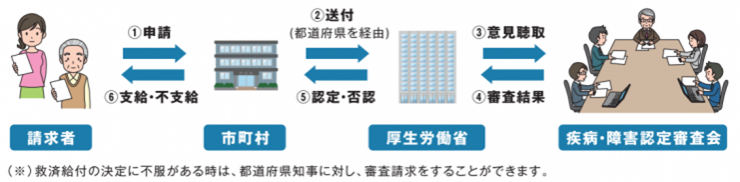

給付の流れ

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

給付の決定

ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

ただし、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。(厚生労働省HP:新型コロナワクチンQ&Aから抜粋)

審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から給付できるかどうかをお知らせします。

認定状況

厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

なお、国が申請を受理してから疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、通常、4か月~1年程度の期間を要します。

※ 「死亡」「障害」は各件数の内数。「障害」には障害年金および障害児養育年金を含む。

※ 埼玉県の総接種回数(令和6年3月30日まで実績):25,731,875回

副反応疑い報告について

厚生労働省では、新型コロナワクチン接種後に生じた副反応を疑う事例について、安全性の管理・検討を行うため、医療機関に報告を求め、収集しています。

収集された事例については、厚生労働省の審議会において評価し、結果を公表するなどして情報提供等を行っています。

なお、副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されますが、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、厚生労働省は報告のあった事例を公表しています。

これまでに国に対して報告された新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症例については、以下の厚生労働省HPをご覧ください。

「コロナワクチンQ&A ワクチンの安全性と副反応」(別ウィンドウで開きます)

厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)(別ウィンドウで開きます)

(参考)埼玉県の副反応疑い報告の状況

医療機関から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に、「新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告」として報告がなされたもののうち、本県に住所のある方として、厚生労働省から県に情報提供された件数等については以下のとおりです。

現時点で、本県に情報提供があった死亡事例のうち、厚生労働省の審議会において評価した結果、ワクチンと因果関係があると結論づけられたものはありません。

※ 埼玉県の総接種回数(令和6年3月30日まで実績):25,731,875回(うち65歳未満:14,040,667回 、うち65歳以上:10,966,664回、不明:724,544 回)

副反応疑い報告制度と健康被害救済制度の違い

接種後に起きた症状とワクチンとの因果関係の考え方について、副反応疑い報告制度では医学・薬学的観点から総合的に判断する一方で、健康被害救済制度では厳密な医学的な因果関係を必要としない等、考え方に違いがあります。前者の制度で評価できないとされた事例でも、後者の制度で認定される場合があります。(厚生労働省HP:新型コロナワクチンQ&Aから抜粋)

詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。