ページ番号:150033

掲載日:2025年12月19日

ここから本文です。

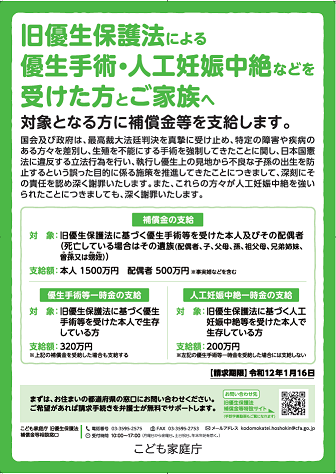

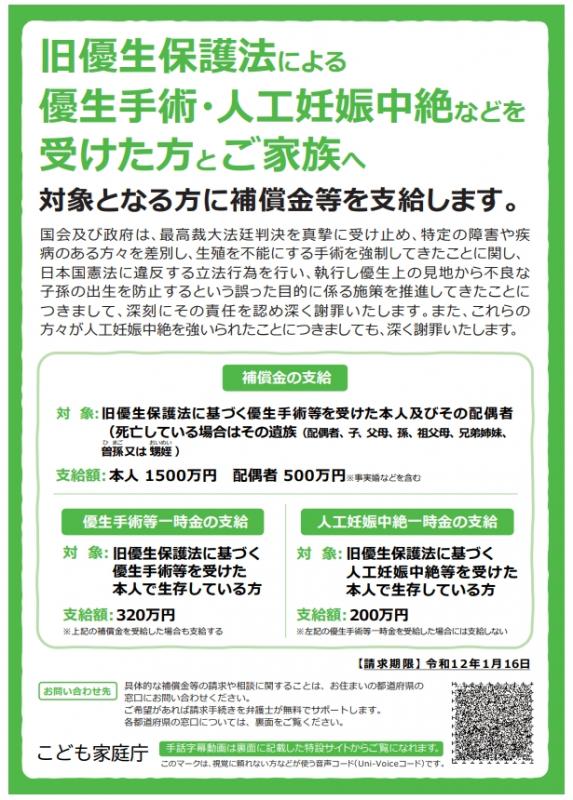

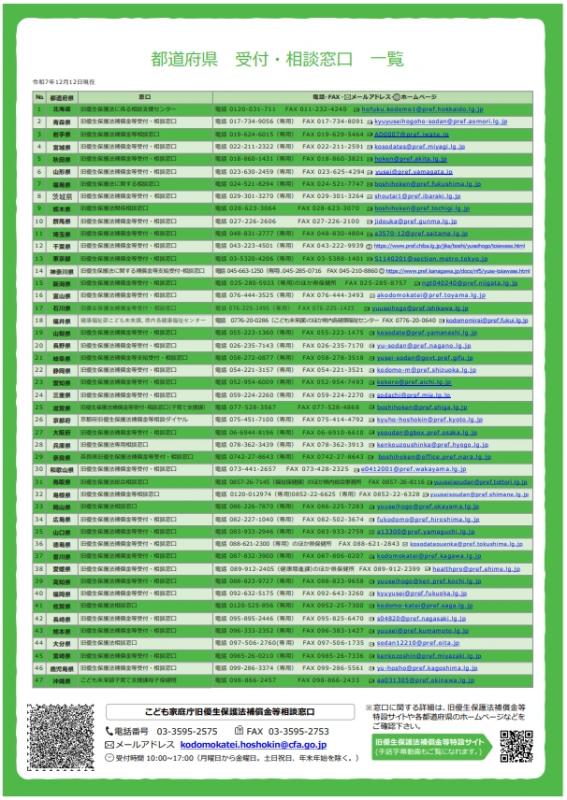

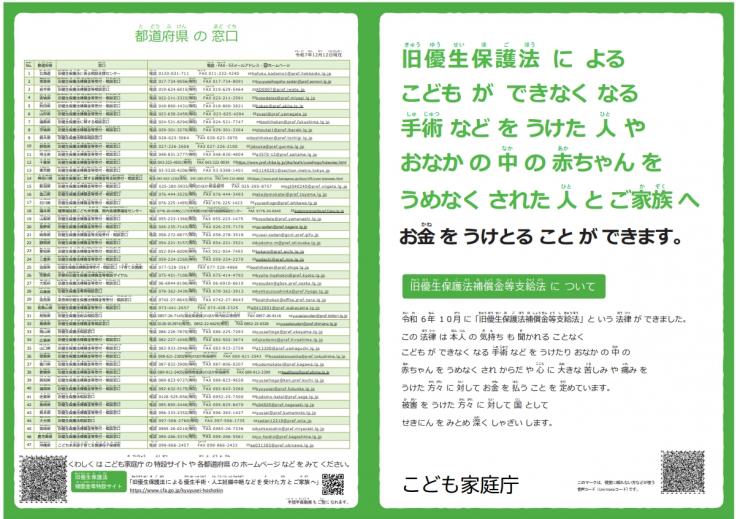

旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等の支給等について

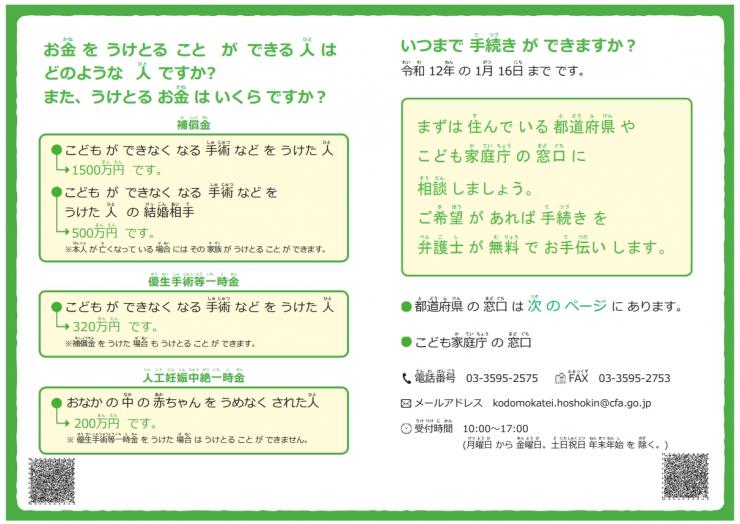

旧優生保護法補償金等支給法に基づき、優生手術などを受けた方に補償金等が支給されます。

県では、補償金等支給の請求受付や相談に応じるため、窓口を設置しています。

※連絡者や相談内容に関する秘密は守られます。

旧優生保護法については、詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

- リーフレット「旧優生保護法について 国からの謝罪とお願い」(PDF:819KB)<こども家庭庁作成>

目次

<埼玉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>

1 専用ダイヤル(埼玉県に現住所・居所を有する方が対象)

048-831-2777(直通)

午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

※埼玉県に現住所・居所を有する方の相談窓口になります。

請求する方が、埼玉県以外にお住まいの場合は、下記こども家庭庁のホームページに掲載されている各都道府県窓口にご相談ください。

こども家庭庁・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(別ウィンドウで開きます)

2 専用メール

3 ファックス

048-830-4804

4 来庁相談

埼玉県保健医療部健康長寿課

専用電話、ファックス又は専用メールから来庁日時をご相談・ご予約ください。

プライバシーに配慮し、会議室等でお話をお伺いします。

筆談でご相談、手続ができます。

手話通訳の手配が必要な方は、予約時にその旨をお伝えください。(無料)

1 対象となる方

対象となる方

| 補償金等の種類 | 対象者 | 対象となる手術等 |

|---|---|---|

| 補償金 | 優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者(注1) 本人及びその特定配偶者が亡くなられている場合は、そのご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪で、左記の順で先順位の者)が対象 |

旧優生保護法が存在した間(注2)に受けた、同法の規定に基づく優生手術(母体保護のみを理由として受けたものは除く) |

| 優生手術等一時金 | 優生手術等を受けた方で、現在、生存している本人 | |

| 人工妊娠中絶一時金 | 人工妊娠中絶等を受けた方で、現在、生存している本人 | 旧優生保護法が存在した間(注2)に受けた、同法の規定に基づく人工妊娠中絶(母体保護や身体的・経済的理由等の優生思想によらない事由のみを理由として受けたものは除く) |

(注1)特定配偶者とは、以下のいずれかにあてはまる者のことをいいます。

- 手術日から法律の公布日前日(令和6年10月16日)までの間に、被手術者と婚姻(事実婚含む)していた者

- 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として被手術者と離婚(事実婚関係の解消を含む)した者

(注2)「旧優生保護法が存在した間」は、昭和23年9月11日~平成8年9月25日です。

旧優生保護法の規定に基づく手術等をされた方以外で、対象となる方

|

補償金・ 優生手術等一時金 |

(注2)の間に優生手術等を受けた方(次のイ~ニのみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く) イ 母体保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと ニ ハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること |

|---|---|

| 人工妊娠中絶一時金 |

(注2)の間に次のいずれかに該当していたことを理由として人工妊娠中絶を受けた方

|

| (注2)の間に人工妊娠中絶を受けた方で、旧優生保護法第1条の「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」との目的に照らして、上記と同様の事情にあると認められる方 |

2 対象者の認定等

補償金等の支給を受けようとする方からの請求に基づき、国の審査会により審査し、内閣総理大臣から認定を受けた方に補償金等が支払われます。

詳しくは、「旧優生補償金・一時金の支給手続の流れ」(こども家庭庁作成)(PDF:2,712KB)をご覧ください。

(1)補償金等受給権の認定:請求に基づき内閣総理大臣が行います。

(2)請求期限:法律の施行の日(令和7年1月17日)から5年(令和12年1月16日まで)です。

(3)請求先:居住地の都道府県を経由して内閣総理大臣あて請求します。

(4)調査:都道府県知事及び内閣総理大臣が必要な調査を行います。

(5)支給:ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から補償金等が振り込まれます。

3 支給金額

補償金

本人 1,500万円(一律)

特定配偶者 500万円(一律)

※本人と特定配偶者を兼ねる場合、1,500万円が上限です。

優生手術等一時金

本人 320万円(一律)

※上記の優生手術等補償金を支給された場合も支給されます。

人工妊娠中絶一時金

本人 200万円(一律)

※上記の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません。

4 請求手続について

お住まいの都道府県の窓口に請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。

<埼玉県の窓口>

埼玉県保健医療部健康長寿課「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号 048-831-2777

<請求サポート事業>

補償金等の請求手続にあたっては、無料で弁護士によるサポートを受けることができます。

県窓口を介して弁護士をあっせんしますので、利用を希望される方は、まず上記の県窓口にてご相談ください。

【弁護士の方へ】

当事業のサポート弁護士として登録を希望される方は、所属する弁護士会の事務局へお問合せください。

請求書類

※下記の戸籍・住民票等の公的証明書類は、取得から3か月以内のものを添付してください。

|

【該当する項目をクリックしてください】 補償金及び優生手術等一時金

人工妊娠中絶一時金 |

本人又はそのご遺族で、手術を受けた本人が優生手術等一時金の認定済みの場合

- 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(様式1-①)(PDF:392KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:36KB)(別ウィンドウで開きます)

※優生手術等を受けた当時の状況等を記載することは不要です。

※請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、請求書の余白等に請求者の代理人である旨及び代理人の氏名を記入した上で、委任する内容を明確に記載した委任状及び代理人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。

※成年後見人が請求書を提出する場合は、請求書の余白等に成年被後見人(請求者)の成年後見人である旨及び成年後見人の氏名を記入した上で、成年後見人であることを証明する書類 (6か月以内の登記事項証明書 (コピーではないもの)等)及び成年後見人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。 - 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

※居所と住所が異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。 - 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

- 一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)

- 〈ご遺族の場合のみ〉優生手術等を受けた者の遺族であり、かつ請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる次に掲げる書類の両方

(ア) 優生手術等を受けた者及び先順位の遺族の死亡届の記載事項証明書等

※優生手術等を受けた者及び先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可

(イ) 請求者と優生手術等を受けた本人との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

※請求者と優生手術等を受けた本人との関係によって、証明書が必要な範囲が異なります。詳しくは、下記のこども家庭庁事務連絡をご参照ください。

「旧優生保護法補償金等の支給の請求における遺族であることを証明できる書類について(補足)」(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

本人又はそのご遺族で、手術を受けた本人が優生手術等一時金の認定済みでない場合

- 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(様式1-①)(PDF:392KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:36KB)(別ウィンドウで開きます)

※手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、可能な限り詳細に記載してください。

※補償金の請求とあわせて優生手術等一時金の請求が可能です。一時金の請求を希望する場合は、請求書の該当箇所のチェック欄にチェックを入れてください。

※請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、請求書の余白等に請求者の代理人である旨及び代理人の氏名を記入した上で、委任する内容を明確に記載した委任状及び代理人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。

※成年後見人が請求書を提出する場合は、請求書の余白等に成年被後見人(請求者)の成年後見人である旨及び成年後見人の氏名を記入した上で、成年後見人であることを証明する書類 (6か月以内の登記事項証明書 (コピーではないもの)等)及び成年後見人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。 - 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

※居所と住所が異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。 - 請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書(様式2)(PDF:202KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)

※取得が困難な場合は県窓口にご相談ください。※ 診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)

- 領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類(様式3)(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます) - 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

- その他請求に係る事実を証明する書類

(考えられる書類の例)

・ 優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言

・ 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類

・ 請求者が入手した優生手術等の実施に関する書類

・ 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 等 - 〈ご遺族の場合のみ〉優生手術等を受けた者の遺族であり、かつ請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる次に掲げる書類の両方

(ア) 優生手術等を受けた者及び先順位の遺族の死亡届の記載事項証明書等

※優生手術等を受けた者及び先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可

(イ) 請求者と優生手術等を受けた本人との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

※請求者と優生手術等を受けた本人との関係によって、証明書が必要な範囲が異なります。詳しくは、下記のこども家庭庁事務連絡をご参照ください。

「旧優生保護法補償金等の支給の請求における遺族であることを証明できる書類について(補足)」(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

特定配偶者又はそのご遺族で、手術を受けた本人が優生手術等一時金の認定済みの場合

- 旧優生保護法補償金支給請求書(様式1-②)(PDF:402KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)

※優生手術等を受けた当時の状況等を記載することは不要です。

※請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、請求書の余白等に請求者の代理人である旨及び代理人の氏名を記入した上で、委任する内容を明確に記載した委任状及び代理人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。

※成年後見人が請求書を提出する場合は、請求書の余白等に成年被後見人(請求者)の成年後見人である旨及び成年後見人の氏名を記入した上で、成年後見人であることを証明する書類 (6か月以内の登記事項証明書 (コピーではないもの)等)及び成年後見人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。 - 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

※居所と住所が異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付 - 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

- 手術を受けた本人が一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)

- 特定配偶者と優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類を添付してください。

※手術日の前日までの間に、優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)した場合は、その他に参考となりうる書類があれば添付してください。 - 〈ご遺族の場合のみ〉優生手術等を受けた者の特定配偶者の遺族であり、かつ請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる次に掲げる書類の両方

(ア) 特定配偶者及び先順位の遺族の死亡届の記載事項証明書等

※特定配偶者及び先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可

(イ) 請求者と特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

※請求者と優生手術等を受けた本人との関係によって、証明書が必要な範囲が異なります。詳しくは、下記のこども家庭庁事務連絡をご参照ください。

「旧優生保護法補償金等の支給の請求における遺族であることを証明できる書類について(補足)」(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

- 旧優生保護法補償金支給請求書(様式1-②)(PDF:402KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)

※手術を受けた本人が手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、可能な限り詳細に記載してください。

※請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、請求書の余白等に請求者の代理人である旨及び代理人の氏名を記入した上で、委任する内容を明確に記載した委任状及び代理人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。

※成年後見人が請求書を提出する場合は、請求書の余白等に成年被後見人(請求者)の成年後見人である旨及び成年後見人の氏名を記入した上で、成年後見人であることを証明する書類 (6か月以内の登記事項証明書 (コピーではないもの)等)及び成年後見人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。 - 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

※居所と住所が異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。 - 手術を受けた本人が請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書(様式2)(PDF:202KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)

※取得が困難な場合は県窓口にご相談ください。※ 診断書作成のために受診される際に、医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)

- 領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類(様式3)(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます) - 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

- その他請求に係る事実を証明する書類

(考えられる書類の例)

・ 優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言

・ 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類

・ 請求者が入手した優生手術等の実施に関する書類

・ 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 等 - 特定配偶者と優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等

※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類を添付してください。

※手術日の前日までの間に、優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)した場合は、その他に参考となりうる書類があれば添付してください。 - 〈ご遺族の場合のみ〉優生手術等を受けた者の特定配偶者の遺族であり、かつ請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる次に掲げる書類の両方

(ア) 特定配偶者及び先順位の遺族の死亡届の記載事項証明書等

※特定配偶者及び先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可

(イ) 請求者と特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

※請求者と優生手術等を受けた本人との関係によって、証明書が必要な範囲が異なります。詳しくは、下記のこども家庭庁事務連絡をご参照ください。

「旧優生保護法補償金等の支給の請求における遺族であることを証明できる書類について(補足)」(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

※〈訴訟により国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合のみ〉国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

【請求書類】人工妊娠中絶一時金

- 旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書(様式1-③)(PDF:326KB)(別ウィンドウで開きます)

エクセル版(エクセル:28KB)(別ウィンドウで開きます)

※請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、請求書の余白等に請求者の代理人である旨及び代理人の氏名を記入した上で、委任する内容を明確に記載した委任状及び代理人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。

※成年後見人が請求書を提出する場合は、請求書の余白等に成年被後見人(請求者)の成年後見人である旨及び成年後見人の氏名を記入した上で、成年後見人であることを証明する書類 (6か月以内の登記事項証明書 (コピーではないもの)等)及び成年後見人の本人確認書類(免許証の写し等)を添付してください。 - 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類

※居所と住所が異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。 - 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

- その他請求に係る事実を証明する書類

(考えられる書類の例)

・ 人工妊娠中絶の経緯についての関係者(親族等)からの証言

・ 請求者が入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類

・ 死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類

・ 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 等

5 旧優生保護法補償金等支給法の周知協力員を派遣します

埼玉県では、障害者団体等から推薦いただいた方を「周知協力員」に認定し、優生手術を受けた方や関係者が集まる場で、旧優生保護法補償金等支給法についての講習を実施しています。

優生手術等を受けた可能性のある方、関係する施設職員、家族等が集まる場において、周知協力員による講習の開催を希望される方には、周知協力員を派遣します。

詳細はこちらの周知協力員についてのページをご覧ください。

6 リーフレット・ポスター

2リーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:1,110KB)

3わかりやすいリーフレット〈こども家庭庁作成 〉(PDF:1,387KB)

4リーフレット「旧優生保護法について 国からの謝罪とお願い」(PDF:819KB)<こども家庭庁作成>

7 手話・字幕付き動画(音声なし)【YouTubeこども家庭庁動画チャンネル】

旧優生保護法補償金等支給法の概要及び請求について、手話・字幕により御案内いたします。