埼玉県障害者アートオンライン美術館 > 寄稿文一覧 > 高田悠希子

ここから本文です。

高田悠希子

掲載日:2025年2月3日

プロフィール

埼玉県公立中学校教諭(美術)

武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒。

県内中学校において先駆けて障害者アートを授業に取り入れる等、先駆的な取り組みを行っている。

2020年より鑑賞授業「問いかける鑑賞プロジェクト」を実施。

「美術教育と障害者アートの連携」

コロナ禍で中学生が作品(実物)に触れる機会が激減

埼玉県の公立中学校で美術科の教員をしています。コロナ禍になる以前は夏休みに「美術館調べ」という課題を出していました。夏休みに近くの美術館に足を運び、空間や作品を体験・鑑賞しレポートにまとめるというものです。よく考えられた展示空間や美術館建築、そして世界中の人々が大切にしてきた美しさや思考の軌跡に出会い何かを持ち帰って欲しくて、このような課題を出していました。

しかし、コロナ禍ではそういった課題も出しづらくなりました。その結果、短期的にではありますが、展示空間は勿論、絵画作品や彫刻作品の実物を見たことのある生徒が大幅に減少してしまったことが独自のアンケートで分かりました。このことに美術科教員として危機感を感じていました。

丁度その頃、自分自身は勤務校に籍を置きながら大学に通い「社会に開かれた教育課程」に関する研究を行う時期にありました。現場を離れているという立場を生かして、学校の外(地域)にあるものを学校の中(授業)につないで、生徒たちに何か学びを提供できたらという漠然とした思いを持っていました。

当時(2020年4月〜)はコロナ禍真っ只中で、どのような状況にあっても、学びを止めてはいけないという焦りもありましたが、一方ではこれまで教育現場にあまり取り入れられることのなかったビデオ会議ツールが新しく登場し、連携授業に一役買ってくれるのではという思いを抱いたりもしました。

学校と福祉との接点

別の角度からの話になりますが、学校と福祉の接点については前々から自分なりに思いを巡らせていました。以前勤めていた学校では、近隣の特別支援学校と学年全体での交流会がある等、障害のある人もない人も一緒に活動をしたり、それを楽しんだりという機会があり、とてもいいと思っていました。これからの社会では自分とは異なる価値観の人や、様々な特性を持つ人とお互いを認め合いながら協力して社会を作っていく必要があります。直接的にでも間接的にでも、お互いを知り合う機会が身近な所から作れないものかという思いを抱えていましたが、これというアクションが思いつかずにいました。

工房集との出会い

学生として武蔵野美術大学で教職課程を履修していた頃、授業で社会福祉法人みぬま福祉会工房集のアトリエの動画を拝見したり、アートセンター集の活動報告書を頂く機会があり、漠然と工房集の活動に興味を持っていました。改めて工房集について調べてみると、作家さんの作品の多様さや存在感、ホームページ上での紹介の仕方にとても惹かれました。どの作品も凛としてとてもかっこよく感じられました。また、勤務している学校からも近く、自分達が暮らしている地域のすぐ近くにこのような魅力的な活動を展開している場所があることを生徒たちに伝えることにも意味があると感じ、授業に協力して頂けないかと考え始めました。当時、工房集の方とは面識がありませんでしたが、メールで「鑑賞授業に協力して頂けないでしょうか」とお願いをしました。その後「一度お話しをしましょう」と仰って頂き、幸運にも授業をやらせて頂けることになりました。

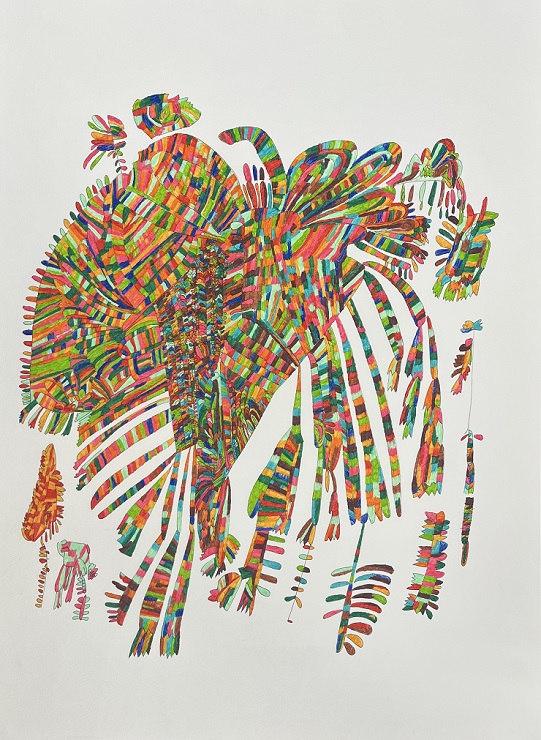

「クリスマスローズ」,白田直紀,授業で使われた作品

前例なし、不安な中で手探りで授業を模索

授業案を考えていた当初、自分で調べた中では、中学校の美術の授業で障害のある方の作品を鑑賞している事例はあまり出てきませんでした。前例がない中で授業案を考えるのは、自分自身あまり楽観的な性格でないこともあり、不安が多くありました。端的に言えば「分からない」ことが多くありました。作家の方は学校に来て、授業に参加して頂けるだろうか?作品についてお話しして貰えるだろうか?生徒と言葉での交流はできるだろうか?など。

また、せっかく授業に来て頂いて、授業の中で作家さんや施設の方にご迷惑をおかけすることがあったらどうしよう…ということも考えました。信頼できる周囲の方に相談もしましたが、様々なアドバイスがあり、当然のことながら「絶対に大丈夫」という保証はありませんでした。不安な中、授業の企画書を持って工房集との打ち合わせに行ったところ、管理者の宮本さんから「大勢の学生さんの前でお話したことのある作家がいる」と教えて頂き、無事に授業に参加して頂く作家さんが決まりました。

授業に対する思い

この鑑賞の授業で生徒たちにとって大きな学びとなったのは、一つは本物の作品を見て自分で何かを感じ取ることができるという点です。これは教科書図版や画像を用いた鑑賞体験とはまた別の質を持つ体験なので、生徒に体験してもらいたかった部分です。

そして2つ目は、作家さんご自身からその作品に込められた思い、背景、工夫を直に聞くことができるという点です。意外に思われるかもしれませんが、友達の作品の鑑賞をする場合を除いて、多くの生徒は作者から作品に込められた思いや意図を聞く機会はほとんどありません。

今回の授業では、作品を鑑賞したのち、自分たちで作品や作者の方に関する質問を考えて、実際に作家さんに答えて頂きました。ほんの数十分間でも、自分たちの質問を受け止めてくれて、作家の方から言葉を返してもらえる体験はとても大きなものだと思います。

生徒たちから作家さんへの質問

授業を組み立てていく中で、作品にまつわる情報をいつ、どの段階で、どのように生徒に提示するかについて、大変悩みました。例えば「障害のある人が描いた作品だ」という情報をもし生徒に伝えるとしたら、それはいつ伝えるのがいいのか。生徒が作品を鑑賞する前か?後か?さらには、なぜ伝えるのか。実際にこれらのことを考えていくと、このこと自体が、授業のコンセプトにも関わる大きな「問い」であるように感じられていきました。

自分の授業の組み立て次第では「障害のある人の作品だから、すごい作品なのだろう」と考える生徒も出てきかねません。自分は、作品そのものを感じて欲しいのであって、事前情報のフィルターを通して作品を見て欲しかったわけではありませんでした。自分はなぜこの授業をやることにしたのか?障害や美術をどういうものだと思っているのか?何度も立ち返って考えて、結局最後に自分の中に残ったのは、障害があってもなくても人の中には「描きたい」「作りたい」という気持ちが芽生えること、その強い思いや技巧、日々の実感の痕跡が積み重なった作品に、自分はかっこよさや美しさ、斬新さ、心地よい軽やかさを感じること、このことだけはいつも揺らがないのだと思えました。

生徒たちにまず出会ってもらいたいのは作品そのもの。作品から何かを感じ取ることを大切にしてほしいと思ったので、鑑賞する時にはタイトルも作者名も障害の有無も何も伝えずに見てもらいました。そしてこれらの情報を種明かしのように伝えるのではなく、授業の終盤、授業に一緒に参加して頂いていた宮本さんから作家さんがお勤めされている工房集について紹介してもらうことによって、生徒たちにとって自然に感じ取れるような流れにしました。

作品を鑑賞する生徒たち

作品を鑑賞する生徒たち

授業をやってみて初めて分かったこと

授業中の生徒たちの反応、感想は様々でしたが、一人一人が作品から感じ取ったこと、自分の考えを言葉にしてくれました。生徒の感想はできるだけ早く、翌日までに作家さんと工房集にお送りしました。生徒の言葉を見て作家さんにも喜んで頂けたようで、授業をやってよかったと思いました。

そして、授業をやってみて初めて分かったこともいくつかありました。

まず、1つ目は何人かの生徒たちの目に作家さんはやりたいことをやっている「かっこいい大人」として写っていた、という点です。中学生は思春期にあって自分自身のやりたいことがなかなか見つからない時期でもあります。そんな彼らの中には、何年もかかって自分らしさを表現できるモチーフを選び出し、諦めずに描き続け、日々制作に取り組んでいる作家さんを、「自己実現できている大人」という思いで見つめる生徒もいました。他にも、自分自身の進路を考える時期でもあるので、作家活動を通してお金を稼ぎ、生活をしていることに興味を持った生徒、工房集のような場所があることを初めて知ったと語る生徒も多く、自分一人でなく、誰かにアドバイスをもらい支えてもらいながら作ることそのものに価値を見出す生徒もいました。学校の美術の授業ではまだまだ共同制作の機会は少なく、制作=独力で自分の力だけで行うこと、というイメージもあるので、「つくる」ことに対する見方を広げる意味でも大変貴重な機会だったと思っています。

次に、2つ目は、作品は生徒と作家さんをつなぐ「共通の体験」だったということです。生徒も日々美術の授業の中で制作をしています。自分は何を作りたいのか?どんな方法で作るか?アドバイスが欲しい、もっと作品を良くしたい、と制作を通していろいろな気持ちや考えを持っています。「作品を作っている人」として作家さんからお話を伺うと、生徒の中に「(制作について)自分もそういう時がある!」と自分自身を見つめる目が出て来る瞬間があり、段々と自分にとって遠い存在であるように感じられていた作家さんと自分との間に共通点を見出していく生徒も少なくありません。

最後に、3つ目ですが、この授業は生徒たちだけでなく、期せずして同僚の先生方にも受け止めてもらうことができたということです。実際の授業は2時間構成になっており、1時間目は私が1人で1クラスずつ美術の授業の中で鑑賞を進めたのですが、2時間目の作家さんと宮本さんに参加して頂くゲストティーチャー型の授業では、学年生徒全員が参加する一斉授業ということで学年の先生方にも協力してもらう必要がありました。先生方には事前に授業に協力してもらえるようお願いをしたり、授業の計画案を配ったりしていましたが、私が思っていた以上に先生方もこの取り組み自体を「面白いですね」と言ってくれたり、「今年もまたやりますか?」と聞いてくれたりして、そのことは自分にとってはとても嬉しい出来事でした。

また貴重な機会を頂き、市内の小中学校の先生方からなる福祉教育部会でこの授業の取組を発表しました。取組を地域に発信することは、身近で簡単なことのようで意外に難しいことでもあるので、大変良い機会となりました。

「飛行機」 ,渡邉あや

「飛行機」 ,渡邉あや

これから

コロナ禍に始まり一部オンラインも取り入れながら実施してきた鑑賞授業ですが、現在は対面形式で実施しています。これまでに、1500人以上の生徒が作家さんの作品を授業内で鑑賞し、お話を伺ってきました。これからも、可能な限りこの授業を生徒たちと一緒に、また作家の方々や施設の方々にご協力を頂きながら1つ1つ組み立てていきたいと考えています。